플랫폼 독점은 정말 옳을까? (6/6)

06. Think about

플랫폼의 독점은 정말 옳을까?

지난 연재를 통해 플랫폼 독점의 합리성과 구체적인 전략들을 살펴봤다면, 오늘은 Think about! 우리가 한 번쯤 꼭 생각해봐야 할 플랫폼 독점의 폐해에 대해 공유하는 시간을 가지고자 합니다.

01. 플랫폼이 중요한 이유

02. 플랫폼이 무엇인가

03. 플랫폼의 종류

04. 플랫폼의 특징은 무엇인가

05. 플랫폼 독점전략

06. Think about

오종택 인사이터 대표 bell_rings@naver.com, www.facebook.com/ringtheworld

독점은 옳다! 정말?

지난 연재에서 저는 플랫폼이 지속가능하기 위해선 승자독식 구조의 메커니즘을 잘 활용하여, 모노호밍전략을 펼쳐야 한다고 말씀 드렸습니다. 그리고 찝찝한 ‘독점’이라는 워딩을 합리화하기 위해 저는 세 가지 이유를 근거로 들었습니다.

② 유저에게도 유사한 서비스 여러 개가 있는 것보다 하나로 통합되어 있는 플랫폼을 쓰는 게 편하다

③ 어차피 플랫폼 비즈니스에서 완전한 독점은 없기 때문이다

하지만 여전히 목에 걸린 생선가시마냥 ‘플랫폼의 독점현상’엔 시원하게 목구멍 아래로 삼킬 수 없는 불편함이 있습니다. 설령 규모의 경제와 네트워크효과에 의해 굴러가는 플랫폼 사업의 메커니즘상 ‘독점’이 어쩔 수 없다고 하더라도, 이것이 정말 사회적으로 이슈가 없는 것인지 개인들 즉 우리들에게는 피해가 없는 것인지 계속 의구심이 드는 것이 사실입니다.

그래서 지난 연재를 통해 플랫폼 독점의 합리성과 구체적인 전략들을 살펴봤다면, 오늘은 Think about! 우리가 한 번쯤 꼭 생각해봐야 할 플랫폼 독점의 폐해에 대해 공유하는 시간을 가지고자 합니다.

플랫폼 독점에 의한 두 가지 문제

① 실업 ‘앞으로 새롭게 생기는 직업의 개수 > 앞으로 없어질 직업의 개수’???

‘플랫폼 비즈니스의 독점현상’으로 인해 가장 먼저 당면한 문제는 바로 ‘실업’입니다. 사실 이 문제는 아직까지 낙관론과 비관론 의견들이 팽팽하게 맞서고 있는 상황입니다.

낙관론은 앞으로의 시대에서는 없어질 직업의 개수보다 새로 생기는 직업의 개수가 더 많아질 것이란 의견이고, 비관론은 앞으로의 시대에서는 사라지는 직업의 개수가 새로 생기는 직업의 개수보다 훨씬 많을 것이라는 의견입니다.

여러분도 한 번쯤 뉴스를 통해 접하거나 생각해 봤음직한 익숙한 이슈일 거라 생각합니다. 현재 운영 중인 비즈니스 토론클럽 ‘인사이터’에서도 시즌마다 항상 발제되고, 멤버들간 토론 시 서로 다른 입장이 뜨겁게 부딪히는 주제이기도 합니다.

이에 대한 제 개인적인 생각을 말씀드리기 위해 우선 실업을 야기하거나, 직업을 창출하는 큰 패러다임에 대해 이야기해 보겠습니다. 우리 모두가 알고 있는 ‘4차 산업혁명’에 대한 이야기입니다. 4차 산업혁명이라 하면 ‘클라우드 컴퓨팅’, ‘빅데이터’, ‘인공지능(AI)’, ‘사물인터넷(IoT)’ 등의 키워드가 있죠. 이는, 낙관론과 비관론의 무게 중심을 움직일 수 있는 큰 패러다임입니다.

즉, 낙관론의 의견은 4차 산업혁명으로 인해 새롭게 창출되는 직업군이 더 많을 것이라는 이야기고, 비관론의 의견은 4차 산업혁명으로 인해 완전히 사라지는 직업군이 더 많을 것이라는 이야기로 봐도 무방합니다. 그리고 저는 후자에 한 표를 주는 입장입니다.

저는 과거 AD Tech 솔루션 기업 ‘Recobell’에서 기획자로 재직한 적이 있습니다. 이 기업에서 저는 광고와 마케팅 산업의 패러다임 쉬프트를 목격하고 경험했습니다. AD Tech의 방향성은 인간의 힘을 거치지 않는 (어떤 사람이 광고AE이냐에 상관없이 일정한 효율을 낼 수 있는) ‘광고 효율 자동화’에 있습니다.

첫 번째 무브먼트는 IT가 발달하기 전에 트랙킹할 수 없었던 고객 행동 데이터(광고를 얼마나 봤는지, 얼마나 반응했는지 등)를 트랙킹하고, 광고 담당자가 이를 모니터링하여 더 나은 광고 효율을 위한 Creative, Channel 최적화, Performance Marketing을 수행하는 것입니다. 이로 인해, 데이터 사이언티스트, 퍼포먼스 마케터라는 직군이 생겨나게 되었고, 현재 제일 각광받는 직업이 되었죠.

하지만 지금은 IT에 기반한 개인화 자동 마케팅, 리타깃팅 솔루션, SA 자동화 솔루션 등으로 점점 광고담당자가 필요 없는 방향성으로 광고 산업이 움직이고 있습니다. 광고담당자가 없어도, 광고 효율은 유지되는 ‘자동화’로 넘어가고 있다는 이야깁니다. 이로 인해, 직업이 사라지고 있는 것 또한 자명해 보입니다.

SA(검색광고)만 하더라도 지금은 제가 일하던 회사에선 수십 개의 광고 클라이언트를 대상으로 10명 전후의 키워드 마케팅 담당자가 있을 뿐입니다. 사실 과거에는 상상할 수 없는 상황이었습니다. 클라이언트의 기업규모가 클수록 관리해야 할 키워드 개수만 해도 수십만 개이며 그만큼의 키워드를 매번 모니터링하고, 효율을 최적화시키기 위해 수많은 인력이 필요했기 때문입니다.

하지만 지금은 많은 부분 자동화되고, 시스템이 알아서 광고 키워드들을 모니터링하고 효율화시킬 수 있기 때문에 과거만큼의 인력이 필요하지 않은 상황이 도래한 거죠.

기술의 발달로 자동화되고, 이로 인한 실업의 증가는 광고 산업에 국한된 이야기만은 아닙니다. 제조업은 ‘Smart Manufacturing’, 물류 유통은 ‘드론’, ‘무인자동차’, ‘공장 자동화’ 등으로 빠르게 산업형태가 변화하고 있으며, 자동화와 요원해 보이는 농업 또한 스마트 농업으로 업계의 지각변동이 빠르게 진행되고 있습니다.

대표적인 예로 세계에서 커머스, 물류, 유통의 가장 많은 부분을 차지하는 아마존 또한 KIVA(아마존 물류 로봇)로 인해 물류와 유통의 자동화를 일궈내고 있습니다.

결국 산업별로 4차 산업혁명으로 인한 자동화가 더 가속화될 것이고, 그로 인해 실업자의 수는 증가할 것이라 생각합니다.

물론 이 패러다임으로 인해 데이터 사이언티스트 등 새로 생겨나는 직업군들도 있겠지만, 증가추세보다 감소추세가 압도적으로 높을 것이라는 게 제 생각입니다.

일각에서는 ‘감정 Touch의 영역’, ‘Creative(창의성을 발휘해야 하는) 영역’, ‘의사결정의 영역’은 절대 인간을 대체할 수 없다는 의견도 있습니다.

저도 ‘의사결정의 영역’은 절대 인간이 로봇이나, AI에게 대체될 가능성은 없다고 생각합니다. 하지만 감정 Touch의 영역이나 Creative의 영역은 대체가 불가하다는 부문에 다소 회의적입니다.

알리바바는 우리가 흔히 Creative의 영역으로 알고 있는 디자인에 있어서도 AI를 도입하였습니다. 바로 AI 디자이너 ‘루반’입니다. 중국의 신문사 ‘쵠츄우왕(环球网)’의 2017년 11월 6일자 보도에 의하면 ‘루반’은 2017년 11월 11일(알리바바 광군제)을 위해 4억 장이 넘는 포스터를 제작했다고 합니다. 광군제 포스터는 지난 2016년부터 제작해왔는데 이후, 1년간 약 1.7억 장의 상품전시 광고 포스터를 제작해 상품 클릭률을 100% 증가시켰다고도 하죠.

구글 또한 인공지능에 많은 투자를 하고 있는 기업 중 하나입니다. 구글의 인공지능은 이미 그림을 그리기도, 음악을 만들기도 합니다. 물론, 이것을 하나의 예술로 인정할 수 있을 것인가 아닌가는 여전히 이슈이지만, 인간의 전유물로만 생각했던 ‘Creative’의 영역도 계속 자동화되며 인공지능에 의해 대체되고 있는 것은 인정할 수밖에 없는 현상입니다.

더불어 정신과 의사 등 인간의 감정을 Touch 하는 직업군 또한 영속할 수 있을지 미지수입니다. 영화 ‘HER’와 같은 풍경은 사실 요원하기만 한 미래는 아닙니다. 현실성 없는 공상과학이 아닌 이제는 몇십 년 안에 가능한 이야기가 되었습니다.

우리에게 OS 사만다와 같은 존재가 옆에 있다면 어떨까요? 인공지능과의 연애와 감정의 공유는 정말 불가능한 것일까요? 저는 쉽게 ‘NO’라고 답하기 어려울 것 같습니다. 이미 인간의 육체와 유사한 인간 하드웨어를 구현하는 것은 기술적으로는 어느 정도 완성단계에 있기도 합니다.

‘직업의 종말’에 대한 입장은 과거에 발발한 ‘러다이트 운동’과 비교되기도 합니다. 러다이트(Luddite) 운동이란, 영국에서 산업혁명이 초래할 실업의 위험에 반대해 기계를 파괴하는 등 폭동을 일으킨 사건을 뜻합니다.

낙관론자들은 산업혁명 때에도 지금처럼 실업 문제에 대해 심각한 고민과 반대가 있었지만, 결국엔 수많은 직업을 창출했기에 지금 이 시대도 그때처럼 새로운 직업군들이 창출될 것이라 이야기합니다.

한편, 비관론자들은 그 시대와 지금의 시대를 비교할 수 없는 이유는 단순히 직업의 개수가 사라지고, 새로 생겨나는 차원을 넘어 ‘직업의 종말’이 우려되는 수준이기 때문이라 주장합니다.

저는 비관론에 한 표를 더하는 입장으로서 ‘직업의 종말’은 결국 ‘인간의 존엄성’과도 결부된다고 봅니다. 인간의 가치를 산술적으로 매길 수는 없지만, 인간의 존엄성을 이야기할 때 ‘노동’을 빼놓을 수 없습니다.

‘노동시간’과 ‘업’을 통해서도 자아실현을 하는 인간에게 ‘노동’이 없는 세상이란 극단적으로 보면 ‘살아갈 이유가 없는 세상’과 같을지도 모릅니다.

플랫폼 비즈니스는 4차 산업혁명의 점철입니다. 광고산업은 ‘Ad Tech Platform’, 제조업은 ‘GE의 프리딕스’와 같은 산업인터넷 플랫폼 등으로 대체되고 있죠. 플랫폼 비즈니스가 독점할수록, 승자독식 메커니즘을 위해 자동화·효율화를 이룰수록 분명 실업의 속도는 가속화될 것입니다.

② 부익부 빈익빈, ‘중산층이 사라진다?’

플랫폼 비즈니스가 부익부 빈익빈을 야기할 것에 대한 이견은 없습니다. 우리가 첫 연재 글에서 살펴봤다시피 글로벌 시총 10위 안에 있는 기업들 중 대다수가 플랫폼을 기반으로 한다는 것은 누구도 부정할 수 없는 사실입니다.

현재의 부와 빈의 비율을 따지자면 소수의 부자가 세계 전체 자본의 99%를 소유하고, 나머지 사람들이 전체 자본의 1%를 소유하고 있다고 합니다. 그런데 앞으로는 이 부와 빈 사이의 갭이 훨씬 더 벌어질 것 같습니다.

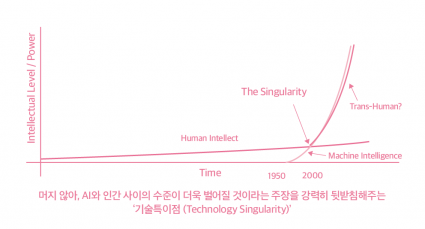

기술특이점(Technology Singularity)은 이에 대한 주장에 강력한 뒷받침을 해주는 근거입니다. AI 기술이 현재는 부분적으로 파편화된 기능에서만 인간보다 우월한 게 사실입니다(ex. 바둑/ 분류작업/ 체스 등).

하지만 10년 뒤에 AI는 인간처럼 종합적이고 통섭적으로 사고할 수 있는 능력을 갖추게 될 것입니다. 인간과 동일한 수준의 AI가 탄생한다는 이야깁니다.

더 나아가, 인간보다 우월하다고 여길 수 있는 부분 중 하나는 ‘실수’가 없다는 데 있습니다. 그리고 더 무서운 건 머지않아 기술특이점 즉, ‘AI : 인간’의 수준이 현재 ‘인간 : 개미’의 수준처럼 AI가 인간보다 훨씬 월등해지는 시점이 도래한다는 사실입니다. 전문가들은 이러한 기술 특이점이 30~40년 안에 도래할 것이라 내다보고 있습니다.

플랫폼과 AI는 떼려야 뗄 수 없는 존재입니다. 챗봇, 추천기능(Collaborative Filtering) 등 이미 지금의 플랫폼에도 부분적으로 AI가 활용되고 있습니다.

상기에서도 살펴봤듯이 알리바바처럼 특정 플랫폼들은 이미 디자인과 같은 Creative 영역에서도 AI를 활용하고 있죠. 결국 기술특이점 시대가 도래하면 몇몇 소수 플랫폼이 산업별로 지금보다 더 많은 Market Share를 점유하고, 독점하는 구조가 발발하게 될 것입니다.

이미 커머스의 강자 아마존만 보아도 현재 미국 내 전자상거래 시장점유율 48%를 차지하고 있습니다. 이 말인즉슨, 소수의 사람들만이 ‘부’를 차지하게 되고, 나머지 사람들은 그 외의 영역 ‘빈’에 있을 확률이 높습니다. 지금이 ‘부 : 빈 = 99 : 1’이라면 머지않은 미래에는 ‘(소수의)부 : (대부분의)빈 = 99.9999999 : 0.0000001’이 된다는 의미입니다.

이미 세계적으로도 이 현상에 대해 인정하고 있습니다. 정보기술(IT)의 본거지인 미국 실리콘밸리에서는 ‘완전히 자동화된 화려한 공산주의(Fully Automated Luxury Communism, 이하 화려한 공산주의)’ 또는 ‘테크노 막시스트(Techno-Marxist)’라는 말이 나오고 있습니다.

고도로 발전한 기술 덕에 기본소득을 받고, 임금 노동에서 벗어나 각자 원하는 삶을 영위할 수 있다는 것이 주요 논지입니다. AI와 로봇 등 정보기술(IT) 발전으로 자본주의 생산력이 높아져 모두 고급스러운 생활을 유지할 수 있다는 뜻에서 ‘화려한(Luxury)’과 ‘테크노(Techno)’라는 말이 추가됐습니다. 생필품이나 돈을 벌기 위해 일하는 노동이 인류 역사상 처음으로 사라지고 사람들은 하고 싶은 일만 하

는 ‘유토피아(이상향)’ 사회가 펼쳐질 수 있다는 게 화려한 공산주의자들의 주장입니다.

테슬라의 CEO ‘엘론머스크’는

“자동화 덕분에 우리는 보편적 기본 소득을 받게 될 가능성이 높습니다. 그렇게 되면 우리는 노동이 아닌 재미있는 다른 일을 할 시간을 갖게 되죠. 여가 시간이 늘어나게 되는 겁니다” 라며 장밋빛 미래를 그리기도 했죠.

하지만 역시 일각에서는 이러한 언급과 주장에 대해 AI와 로봇으로 사실상 일자리가 크게 감소하고 현대판 러다이트(기계파괴) 운동이 벌어질 것을 우려한 실리콘밸리 부자들이 유토피아를 내세우며 ‘화려한 공산주의’의 꿈을 전파시키고 있다고도 이야기합니다.

저는 화려한 공산주의(즉, 모두가 노동 없이 기본임금을 받는 시대)가 오더라도 부익부 빈익빈은 자명한 사실이라고 생각합니다. 화려한 공산주의라는 키워드가 모두의 균등한 소득분배를 의미하진 않는다는 말입니다. 기본 의·식·주가 높은 생산성으로 인해 모두에게 보장될 수는 있지만, 부익부를 나누는 기준인 사치재(여가 생활을 위한 소비) 수준은 더 없이 큰 폭으로 차이가 날 것이라 생각합니다.

정리하며

저는 지금까지 플랫폼 독점이 갖는 폐해에 대해 살펴보았습니다. 사실 실업, 부익부 빈익빈 문제뿐만 아니라 정보독점으로 인한 개인정보 사생활 침해이슈 등 우리가 생각해볼 수 있는 문제들은 너무나 많습니다.

그럼에도 불구하고, 플랫폼 모델링은 규모의 경제, 네트워크효과로 인한 승자독식 구조의 메커니즘을 가져가야 지속가능하며 살아남을 수 있는 것은 사실입니다. 하지만 이러한 사실이 인류에게 커다란 달콤함일지, 독일지는 여전히 의구심이 듭니다.

플랫폼 독점 구조가 인류에게 독이 되지 않도록, 플랫폼 사업자 개인의 인류애와 도덕심, 그리고 플랫폼을 사용하는 유저들의 의식 있는 사용, 정부 입장에서의 조치와 규제에 대해 앞으로 더 많은 고민과 대책들이 논의되어야 합니다.

그럼 마지막 회차의 글을 마무리하겠습니다. 이번 회차를 끝으로, ‘플랫폼 모델링 시리즈 #1’ 연재를 마무리하고자 합니다. 지금까지 여러 편의 플랫폼 글들에 대해 읽어봐 주시고, 좋은 말씀 주신 많은 독자분들께 감사드립니다.

인사이터(INSIGHT;ER)

www.in-sighter.co.kr

INSIGHT;ER(인사이터)는 ‘사람들의 성장’에 대해 고민하는 서비스, ‘어떻게 언제 사람들은 성장하는가’에 집착하는 서비스입니다. 현재 직장인 창업가들의 비즈니스 토론클럽을 서비스로 운영 중이며, 배움과 네트워킹을 통해 사람들이 성장할 수 있도록 돕고 있습니다.