새로운 시각의 재미를 주는 소셜 콘텐츠

이전에 볼 수 없었던 새로운 시각에서 오는 재미

D I C U R A T I O N

소셜 콘텐츠 다시 쓰기

온라인이나 소셜에서 재미없는 콘텐츠는 독자들에게 환영받기 쉽지 않다. 여기에서 재미는 ‘웃기다’는 부분을 넘어서는 것이다. 즉 소셜 콘텐츠에서 재미는 ‘웃기다’ 외에도 ‘새로운 시각’, ‘공유할 만한 가치’, ‘공감’ 등 다양한 요소로 이뤄진다. 이번 이야기에서는 그 중 이전에 볼 수 없었던 새로운 시각에서 오는 재미에 대해 알아보자. 19금 코미디란 분야를 개척한 ‘SNL코리아’, 야구팬이 중계하는 편파 방송 ‘팬캐스트’ 등. 기존에 볼 수 없었던 새로운 장르가 속속 세상에 등장하고 있다. 소셜 콘텐츠에서도 이렇게 새로운 시각의 재미를 줄 수 없을까? 홍수같이 쏟아지는 기업들의 소셜 콘텐츠 중에서 차별화 있는 재미있는 콘텐츠를 만드는 방법은 무엇일까?

- 소셜 콘텐츠에 관한 다섯 가지 오해

- 새로운 시각의 재미를 주는 소셜 콘텐츠

- 공감을 이끄는 소셜 콘텐츠

- 참여를 유도하는 소셜 콘텐츠

- 다시 하는 소셜 콘텐츠 커뮤니케이션

2. 새로운 시각의 재미를 주는 소셜 콘텐츠

새로운 형식의 콘텐츠에 도전하라

새로운 형식의 콘텐츠에 도전하라 다양한 소셜미디어 서비스가 등장하면서 그 안에 담기는 콘텐츠 형식 또한 다양해지고 있다. 예를 들면 동영상 소셜네트워크 서비스 바인(Vine)에서는 모바일 시대에 최적화된 6초 영상이 공유된다. 눈 깜짝하면 지나갈 6초 안에 기업이 무슨 이야기를 담을 수 있을지 의심이 가는가?

닛산의 영상(bit.ly/1zI2uG7)을 살펴보라. 닛산의 GT-R은 0에서 100KM/H의 속도에 도달하는 데 불과 2.7초가 걸려 바인의 6초가 다 필요 없다는 이야기를 6초 영상의 특징을 살려 효과적으로 담아내고 있다. 모바일 시대의 영상이 기존 영상들과 다른 점을 살펴보자. 먼저 기존의 영상과 가장 다른 점. 바로 반복, 루프(Loop)다. 기존의 동영상 조회 단위가 일회성인 뷰(Views)였다면 짧은 영상의 단위는 반복성인 루프(Loops)다. 반복을 통해 6초라는 짧은 시간에 효과적으로 이야기를 담고 집중하게 할 수 있는 것. 이런 특성을 활용해 기업들은 제품 사용법이나 노하우 영상을 만들 수 있다. 오레오(Oreo)의 쿠키를 즐기는 방법(bit.ly/1INwIh5) 영상과 베스트바이의 터치 장갑 소개 영상(bit.ly/1KFwNRm)을 참조하자. 무한루프의 재미가 그야말로 옹골차다.

포드(Ford)의 바인 영상들(vine.co/Ford) 또한 대부분 이런 재미를 좇고 있다. 무한루프 형태는 국내 사용자에게도 이미 움짤(움직이는 잘(짤)림 방지) 콘텐츠로 익숙하다는 점을 명심하자. 이처럼 기업들이 만들어 온 기존 영상들과 더불어 새로운 동영상을 소비하는 새로운 방법, 짧고 반복적인 특성을 활용한 영상 콘텐츠를 만듦으로써 고객들에게 새로운 재미를 제공할 수 있다.

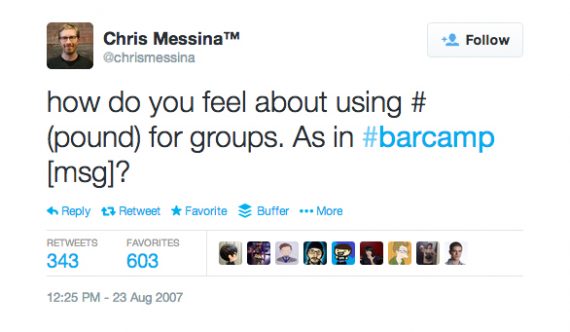

또 다른 사례로 최근 다시 유행 중인 해시태그가 있다. 해시태그는 ‘#특정단어’ 형식으로 구성된다. 특정 단어에 관한 콘텐츠라는 것을 표시한 기능이다. 해시태그를 클릭하면 이와 관련한 콘텐츠를 모아서 볼 수 있다. 즉, 해시태그는 다른 사람들이 특정 주제에 대해 어떤 이야기를 하는지 알려주고 당신도 그 대화에 참여하게 도와주는 첫발이 될 수 있다.

해시태그는 위 이미지처럼 트위터 사용자들이 자기 그룹의 콘텐츠를 구분 짓기 위해 먼저 사용하기 시작했다. 샌디에이고 화재 사건 발생 시 관련 콘텐츠에 해시태그 #sandiegofire를 활용해 같은 주제의 콘텐츠를 모으기도 했다. 2009년 트위터는 사용자들이 먼저 쓰기 시작한 해시태그를 공식 서비스로 지정했다. 지금은 트위터뿐만 아니라 인스타그램, 카카오스토리, 페이스북, 핀터레스트 등 다양한 소셜미디어에서 해시태그를 사용하고 있다. 국내에서 해시태그는 트위터를 지나 페이스북에 이르기까지 본래 사용 의미와는 다르게 콘텐츠 본문과 반하는 반전의 재미로 사용되고 있다. 이는 기업들도 고객과 마찬가지였다. 자기 콘텐츠의 반전과 잉여의 재미를 부여하는 데만 활용하고 있었다. 그러나 사람들의 취미나 관심사 중심의 버티컬 SNS가 확산되고 특히 이미지 중심의 인스타그램이 급부상하면서 해시태그는 재조명받고 있다. 이 시점에서 기업들은 구구절절한 설명이 아닌, 감성과 재미가 담긴 해시태그의 사용이 늘고 있는 점에 주목해야 한다. 따라서 기업이 해시태그를 활용할 때 주의할 점. 먼저 해시태그는 사용자의 놀이에서 시작했음을 명심하자. 기업도 놀이의 룰에 따라 해시태그에 재미를 담아야 한다. ‘#먹스타그램(음식 주제)’, ‘#맛스타그램(맛집 주제)’, ‘#멍스타그램(애견 주제)’, ‘#셀스타그램(셀카 주제)’, ‘#인스타굿(좋은 기분)’ 등 많은 신조어가 해시태그에 등장하고 있음을 살펴라. 브랜드나 제품명을 활용하는 것도 좋지만 먼저 재미 요소를 담아 짧게 만드는 것이 중요하다.

반대 사례도 살펴보자. 국내 모 백화점이 핀터레스트 계정을 개설했을 때, 매장에서 직접 찍은 낮은 퀄리티의 제품 사진 콘텐츠가 문제가 됐다. 핀터레스트에서 사용자들이 공유하는 이미지는 이전 소셜 웹에서 중요하게 여겨지던 직접 찍은 사진을 넘어 공유할 만한 가치가 있는 퀄리티의 사진임을 인지하지 못 했던 것이다. 이렇게 새로운 형식의 콘텐츠를 갖고 새로운 재미를 제공하고자 하는 경우에는 새로운 형식의 특징을 충분히 이해하고 활용하는 것이 중요하다.

소셜 웹을 관통하는 유희 코드, 잉여 코드를 활용하자

작년 ‘으리(의리)’ 키워드의 주인공 김보성을 전면으로 내세운 광고 동영상(youtu.be/o5wBnUpV_xU)이 높은 관심을 받았다. 비락식혜는 이 광고영상으로 젊은 층에 인지도를 높였을 뿐만 아니라 매출 역시 전년도 동기 대비 65.2% 증가하는 큰 효과를 거뒀다. 말 그대로 대박 히트를 한 것이다. 히트를 넘어 신드롬으로까지 발전한 이 새로운 시각의 재미는 과연 어디에서 출발한 것일까? 사실 ‘의리’ 놀이는 인터넷 커뮤니티 사이트 ‘디씨인사이드’의 사용자들에서부터 시작했다. 이후 케이블방송의 코미디 프로그램에서 한 개그우먼이 패러디함으로써 온라인을 넘어 오프라인에서까지 세간의 관심을 끌게 됐다.

기업의 관심은 이번 비락식혜가 처음이 아니었다. 이민호와 김보성을 동시에 활용한 이니스프리의 광고 영상(youtu.be/_Bjm6P9dp1s)이 그 처음이다. 이니스프리의 영상은 2주 만에 조회 수 100만 건을 돌파하고 영상에 등장하는 신제품을 알리는 데도 크게 성공했다. 비락식혜는 이후 김보성보다는 의리 놀이에 더욱 중점을 둬 화제의 영상을 발표했다. 물론 비락식혜의 동영상을 보고 ‘이게 왜 재미있지?’란 사람도 있었을 것이다. 추측하건대, 이러한 반응의 사람들은 요즘 소셜 웹상의 잉여 코드를 이해하지 못하거나 알고도 무시하는 경향이 있을 것이다.

잉여는 말 그대로 ‘남는 것’을 의미한다. 이것이 ‘인간’과 결합한 ‘잉여 인간’이란 말이 시대의 청춘을 대변하게 되면서 여러 가지 새로운 문화를 만들어냈다. 의지는 있으나 기회가 주어지지 않아 어차피 ‘쓸모 있는’ 일을 못 하는 상황에서 자기 방식대로 열정과 에너지를 쏟아 붓고 나름 만족할 수 있는 잉여 짓이 그 새로움의 원동력이다. 그리고 잉여 짓의 공간은 역시 비주류인 온라인, 특히 온라인 커뮤니티가 된다. ‘우린 안 될 거야 아마’에서처럼 잉여는 자조적인 루저 정신이 지배적이었다. 잉여 문화의 대표격인 병맛도 초기에는 맥락 없고 형편없음의 ‘병신 같은 맛’으로 가학적인 폭력, 자학적인 경향이 강했다.

그러나 이후 병맛도 유머의 경향이 강해지면서 ‘왠지 병신 같은데 멋있어’란 의미로 전환되었다. ‘기승전병(병맛)’으로 대표되는 병맛이 잉여를 넘어 일반 대중에게도 즐기는 마음으로 자리 잡기 시작한다. 불안한 청춘 세대를 대표하던 잉여 인간이 불안한 미래를 가진 현대 일반 대중으로 확대돼 이제 누구나 쉽게 자신을 잉여라 칭하고 잉여 짓을 자랑하게 됐다. 잉여 문화의 어두웠던 자조적 경향은 유머가 강조되면서 유희적 공통 코드, 잉여 코드로 발전하게됐다. 코드란 메시지를 담는 방식이면서 발신자와 수신자가 공유하는 약속된 규약이므로 기업이 고객의 놀이터에 입장해 어울려 소통하고 싶다면 이 잉여코드를 소셜 웹 콘텐츠 제작에 적극적으로 반영할 필요가 있다.

‘오늘은 13일의 금요일. 나는 지금 ___ 하고 있다’란 질문을 던진 CGV 페이스북. 특정 문장의 빈칸을 채우는(곳곳에서 너무 많이 하고 있어 사람 질리게 하는) 기업 페이스북의 흔한 질문 이벤트 유형으로, 특이할 것 없는 이벤트로 생각될 수 있지만, 잉여 코드가 충만한 경품으로 많은 고객의 호응을 받았다. 영화 <13일의 금요일> 제이슨의 보쉬 공구 전동드라이버가 바로 그 경품.

또 다른 사례로 최근 배달의민족에서 진행한 ‘배민신춘문예’ 이벤트(spring.baemin.com)는 두 가지로 잉여코드를 활용했다. 첫 번째는 심사위원. 이미 잉여 스타로 유명한 SNS 시인 하상욱, 최대호, 이환천을 등장시켰다. 두 번째로 대상에게 주어지는 경품. 이벤트 참여자에게는 ‘1일 1닭’ 즉, 통닭 365마리를 제공했다. 참여자 수 17,594명으로, 이 이벤트는 SNS상에서 성지로 회자됐다.

앞의 이미지는 내셔널지오그래픽채널의 페이스북 페이지(www.facebook.com/NatGeoKorea) 콘텐츠다. ‘이게 무슨 느낌인지는 모르겠지만 웃긴 것 같긴 한데 묘하게 맥 빠지면서도 갑자기 비범한 면모를 드러내는, 딱히 뭐라 말하기 어려운 느낌’의 병맛 잉여코드를 제대로 활용한 사례다. 기업들이 잉여 코드를 활용할 때 주의할 점 역시 마찬가지로 잉여 코드를 단순히 활용하려고만 하지 말고 이해하려는 노력을 기울여야 한다는 것이다. 그리고 그들 또한 사용자들과 같이 즐겨야 한다는 점이다.

우연히도 필자의 동네에 두 가게가 몇 달을 사이에 두고 유사한 알림을 게시했다. 두 가게 주인의 두 가지 공지는 비슷해 보이지만 미묘한 차이를 느낄 수 있을 것이다. 맞다. 두 번째 사진의 현수막이 더 나중에 등장한 것이다. 잉여 놀이를 즐기고 활용하되 흉내만 내려 하지 마라.

기존에 하지 않던 시각으로 콘텐츠를 만들자

기업이 새로운 시각을 제시한다는 것을 쉽게 풀어서 말하자면 그동안 기업들이 하지 않았던 것을 하는 것이다.

천호식품 직원 명함의 QR코드를 보자. QR코드에 스마트폰을 대보면 일반적인 기업의 웹사이트나 개인 SNS 계정이 연결되는 것이 아니라 회장님이 직접 “지금 천호식품의 OOO 대리를 만나보셨죠? 그 친구는…”으로 시작하는 해당 직원을 소개하는 동영상과 연결돼 있다. 영상을 보고 있으면 왠지 재미있고 다른 사람들에게도 알려주고 싶어진다.

스와치와 다임러 벤츠의 합작, 스마트(SMART)는 작은 외형으로 종종 주목받았다, ‘새 한 마리가 스마트 자동차 위에 똥을 싸는 바람에 차가 고치지 못할 만큼 망가지는 것을 봤다’란 비아냥대는 트윗이 게재된다. 이에 스마트는 ‘한 마리는 아닐 겁니다. 450만 마리면 몰라도’란 트윗 대응과 한 장의 인포그래픽의 주소(pic.twitter.com/aLYScFR3)를 공개했다. 스마트를 망가뜨리려면 새 한 마리가 아니라 비둘기는 450만 마리, 칠면조는 36만 마리, 조류 가운데 타조 다음으로 큰 새로 알려진 에뮤는 4만5000마리가 한꺼번에 똥을 싸야 한다는 사실을 그림으로 보여주는 인포그래픽이었다. 그러면서 인포그래픽 하단에 스마트의 안전성을 보장하는 ‘트리디온 세이프 티 셀’(Tridion Safety Cell)이란 특허 설계 구조로 9,000파운드(약 4.1톤)의 무게를 견딜 수 있다고 강조했다. 결국, 스마트는 고객들의 조롱 섞인 대화를 듣고 대답하듯 메시지를 전달한 것이다. 이 또한 기업들이 예전에는 자주 사용하지 않은 새로운 시각의 방법이다. 기업들은 이전에 하지 않았던 새로운 관점으로 그들의 이야기를 콘텐츠로 만들어야 한다. 이때 중요한 점은 업(業)을 중심으로 고객 눈높이에서 새로운 관점을 찾아내는 것이다.

이상으로 기업이 고객들에게 새로운 시각의 재미를 주는 소셜 콘텐츠를 제작하는 방법들을 살펴봤다. 결론적으로 정리하면 기업들도 소셜 웹에 참여해 일원으로서의 재미를 즐기고 반영해야 하는 것이 중요한 것이다. 결코, 그들을 흉내 내며 주변인으로 머물지 마라.