상호작용 User Interface 합의 가치

완결성을 지향하는, 인간의 자동화된 인지작용을 고려해야 한다

*본 콘텐츠는 음성 서비스가 지원됩니다.

상호작용 User Interface 합의 가치

전체주의적 관점으로 유명한 게슈탈트 심리학(Gestalt psychology)은 물리학 실험을 바탕으로 하며, 인간의 심리작용이 제품이나 디지털 서비스 화면디자인에 응용, 적용되어 기능적이면서도 심미적인 것에 기여할 수 있는 여러 법칙들은 이미 우리에게도 많이 알려져 있다.

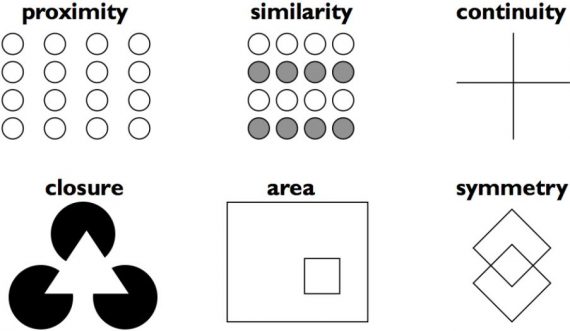

실제 이런 인간의 심리적 성향을 이용해 정리된 몇몇 시지각 법칙에는 그룹핑의 법칙(Law of Grouping), 프레그넌츠 법칙(Law of Pragnanz), 친숙성의 법칙 (Law of Familiarity), 전경과 배경의 관계(Figure and Ground), 단순화(Simplicity) 그리고 완결성(Closure) 등이 있다.

근접성은 보다 더 가까이 있는 두 개 또는 그 이상의 시각 요소들을 패턴이나 그룹으로 보려는 경향을 설명한 것으로, 인간은 유사한 대상들이 물리적 세계에서 가까이 있으면 이들을 지각적으로 함께 묶고 싶어한다. 자극을 이해할 때, 가급적 단순한 형태로 보려는 경향, 자극의 불완전한 부분을 메워서 완전한 전체로 지각하려는 경향 등이 이에 속한다.

이러한 현상을 잘 이용하면, 제품이나 서비스에서의 이용에 대해 구구절절한 설명을 덧붙이기보다, 디자인 그 자체가 이해되는 메시지로서 기능을 할 수 있다. 즉, 이용방법, 이용지시에 대한 메시지가 내포되므로 군더더기 없는 화면으로 보다 쾌적하고 수려한 디자인이 가능해진다.

예를 들면 같은 종류의 메뉴 옵션에 대해 설명 없이 그룹핑이나 덩어리감 있는 배치를 한다. 또는, 여러 겹의 콘텐츠가 존재함을 별도의 설명 없이 페이퍼들의 잔상을 디자인 요소로 활용한다면 보기도 좋고, 이용 편의성도 보장되는 것이다.

이러한 인간의 심리는 눈앞에 나타난 어떤 자극(상황/환경)들에 대해 연관성을 찾아내고 자신의 정보에서 최대한 이해되는 상태로, 즉 불확실한 상태에서 확실한 상태로(자신의 지식 수준에서 최대한) 만들고 싶어하는 인간의 자동화된 인지작용이며, 때문에 이런 법칙이 가능한 것이다.

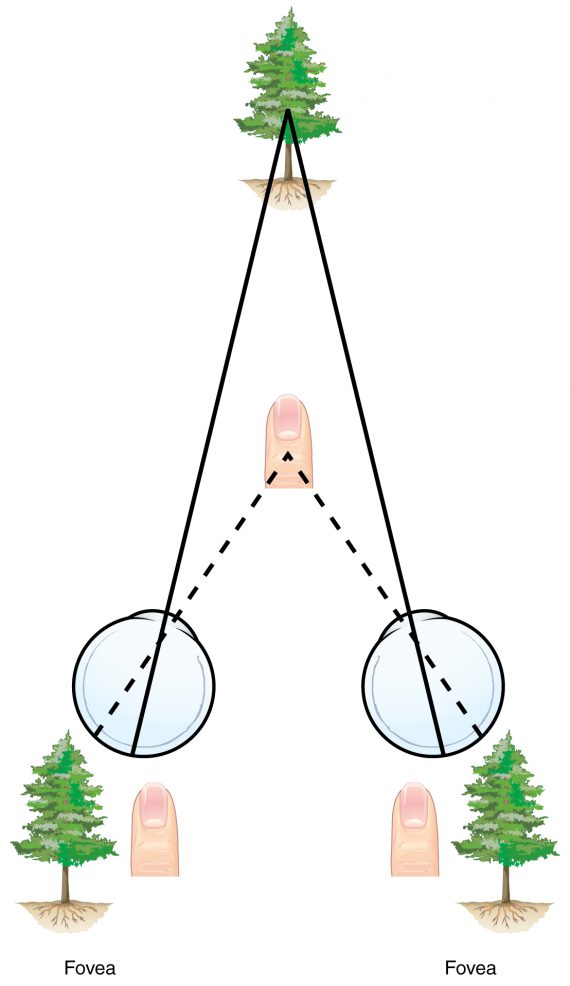

보는 것에 대한 완결 지향성

착시현상은 인간의 눈앞에 나타나 시각을 자극하는 대상, 기존에 경험해 보지 못한 낯선 개체를 볼 때, 해당 자극에 대한 불확실성을 낮추기 위해 기존 자신의 경험이나 학습했던 지식을 총 동원하여 대상을 완결된 형태로 만드는 것이다. 이것은 인지되지 않는 뇌의 자동화 과정으로, 최종 대상의 상이 마치 실제 상인 것처럼 자연스럽게 받아들인다. 이러한 자동 구성된 착시 현상의 하나가 ‘양안시차’이다.

우리의 눈은 평균적으로 6.5cm 정도 떨어져 있다. 이 때문에 우리가 어떤 대상을 주시할 때, 대상이 먼 거리에 있으면 두 눈의 시선 방향은 거의 평행을 이루지만 가까운 거리에 있으면 시선의 거리가 짧아져 시각 차이가 커지게 된다. 이렇게 두 눈 사이의 거리 때문에 생겨나는 시선방향의 차이를 ‘양안시차’라 한다. 시차에 의해서 왼쪽 눈과 오른쪽 눈의 망막에 맺힌 상은 미묘한 차이가 있다.

이러한 시각자극은 우리의 뇌에 그대로 전달되지만, 우리는 그 상태로 대상을 이해하지 않지 않는가? 자연스럽게 우리가 받아들이는(보는) 대상은 깊이감(거리감) 있는 대상의 온전한 상이다. 이것이 가능한 이유는 시지각을 거친 정보가 다시 뇌의 어딘가에서 조직화되어, 어긋난 시각적 형상을 결합하고 하나의 일치된 상으로 만들어 우리 뇌를 이해시키기 때문이다.

이처럼 착시는 지각에 의해 보이는 시각적 단서들을 실제 지각한 이후 인지과정에서 해석이 개입되는 것이다. 따라서 보이는 것, 유클리드 기하학공간에서 물리적으로 측정되는 자극은 인간의 뇌(마음)를 거치면서 달라진 형태로 인식되는 것이다.

목소리로 제품이나 서비스를 제어하는 경우, 비록 상대가 인간은 아니지만 인간처럼 대응할 것이라는 기대에 따라 대화의 대상을 사회적으로 상호작용 가능한 존재로 자연스럽게 받아들이는 것도 이와 같은 맥락의 현상이다. 목소리를 통해 말을 한다는 것은 ‘누군가’에 대한 지향성을 지닌다는 것을 지난 칼럼을 통해 소개한 바 있다. 이런 자동 인지의 과정도 대부분 상대에 대한 불확실성을 낮추기 위한 인간의 심리작용이다.

인간이 아닌 낯선 대상인 미디어나 정보기술과의 상호작용에서도 상호작용이라는 과정에 들어서면 인간은 다시 상호작용에 대한 자신의 기억으로 낯선 대상과의 소통을 시작한다. 자신이 익혀온 상호작용의 완결을 기대하면서.

우리는 상호작용의 일종인 (목적 지향적인)대화를 할 때, 해당 행위에 대한 전체주의적 지향성이 있다. 상호작용(대화)을 통해 얻고자 하는 정보, 지시, 위안 등을 얻었다면, 대화 끝나기 직전의 상대방 이야기 때문도 아니고, 대화의 처음 시작에 했던 나의 이야기 때문만도 아니다. 대화 과정에 나온 모든 과정의 말들, 신호들의 합으로 나타난 결과라고 할 수 있는 것이다. 인간에게 익숙한 상호작용은 대화라는 형식으로, 태어날 때부터 익혀온 상호작용에 대한 패턴이 일상에서 자동화되어 있다고 할 수 있다.

인간은 이렇게 소위 타고나고 인생을 걸쳐 학습한 상호작용의 법칙이라는 도구를, 상호작용의 과정을 흉내 내는 ‘인간’이 아닌 다른 대상과의 상황에도 무의식적으로 이용하게 된다.

따라서 미디어 서비스와의 상호작용을 지원하는 각각의 UI들은, 서비스 제공을 위한 일련의 상호작용에서 부분으로서의 역할에 타당한지, 전체와 함께 고민해야 한다.

정보통신 기술의 발전은 다양한 상호작용 방법을 가능하게 하여, 마치 인간을 대하는 듯한 기술까지도 선보이고 있다(예. 챗봇, 다양한 AI제품 등). 단순한 상호작용에도 인간은 인간과의 상호작용 습관을 무의식적으로 사용하는 상황에서, 더 인간 같은 스타일의 서비스 UI를 만나게 된다면, 그 무의식적인 습관은 더 강하게 발현될 것이다.

이렇게 상호작용에 대한 완결성을 지향하는 이용자에게 확실한 서비스를 제공하기 위해서는 UI의 합으로 구성된 대화적 상호작용의 접근법은 좋은 UI 설계에서 하나의 방향이 될 수 있을 것이다. 다만 제작과정에서 나타나는 정적인 UI 화면 ‘하나’에 지나치게 매몰되어 부분으로의 UI 역할을 받아들이지 못한다면, 자연스럽게 상호작용하려는 이용자에게 불확실한 불편함을 줄 것이다.