디지털의 고객 접점 서비스화 혹은 고객 접점 서비스의 디지털화

디지털화 되고 있는 고객 접점 서비스

디지털의 고객 접점 서비스화

혹은 고객 접점 서비스의 디지털화

고객과 상호작용이 일어나는 접점 서비스 Service Encounter

일반적으로 ‘접점 서비스’라는 용어는 마케팅 강의나 서비스 기업 현장에서 광범위하게 사용되는 실무 용어였다고 한다.

하지만 ‘고객 접점 서비스(Service Encounter)’는 정식 용어가 되어 서비스 리서치 분야를 포함, HCI에서도 관심을 가지고 있는 개념이다. 고객 접점 서비스가 고객 만족의 급소, 즉 핵심을 의미한다는 ‘Moments of Truth’라는 얀 칼슨(Jan Carlzon)의 책 발간 후 고객 접점 서비스라는 용어가 더 많이 쓰이게 되었다.

서비스 제공자와 이용자의 가치를 창출하고 목적 지향적 상호작용을 가지는 Dyadic interaction의 속성을 가지는데, 개인 상호 간(예를 들면 서비스 제공자측의 응대 사원과 고객) 요인이 강조된 개념이다. 고객 접점 서비스의 넓은 의미는 서비스 제공자와 고객(혹은 이용자) 그리고 관련한 모든 환경적 요인을 포함한다.

고객 접점 서비스는 ICT(Information Communication Technologies)의 발전으로 디지털화되고 있다. 사람에 의해 주로 이루어지던 고객 접점 서비스는 디지털의 도움을 받아 더 풍부한 서비스를 만들어 내거나, 혹은 고객 접점 서비스 전체가 디지털화되기도 한다. 예를 들어 걷고 잠을 자는 등의 사용자 행동을 추적하는 스마트워치 서비스는 자동으로 서비스 운영자·제공자들과 상호작용해 수집된 데이터를 분석한다(e.g., Fitbit). 고객 접점 서비스는 시스템 내부적으로 돌아가는 에이전트들의 힘을 빌려 풍부한 정보를고객에게 보여준다. 고객 접점 서비스를 아예 대신하는 경우는 최근의 AI 스피커, AI 챗봇 등이 대표적이다. 서비스를 연구하는

분야에서 고객 접점 서비스를 중요하게 생각하는데이 지점에서 고객의 충성도, 구매연결 등에 강한 영향이 있기 때문이다.

중요하다고 증명되었던 고객 접점 서비스, 그래서 UX 붐

Forrester Research의 수석 분석가인 모이라 돌시(Moira Dorsey)는 “기업들은 기업 내 모든 직원이 ‘우리의 고객은 누구이며, 그들의 목적은 무엇이며, 우리가 그들의 목적을 지원하기 위하여 어떠한 상호작용을 설계해 나가야 하는가?’를 끊임없이 자문하는 기업 문화를 만들어가야 한다.”라고 했다. 많은 서비스 연구자들이 이용자 혹은 고객에 대한 일대일 응대의 중요성, 특히 비즈니스 성공을 위해 중요하다는 사실을 강조해 오고 있다. 서비스 접점에서 고객을 만나 대응하는 자원은 주로 사람들(서비스 제공자의 인적자원)이었는데, 이들로 인해 기업은 고객 만족, 고객 충성도, 구매 의도 강화, 긍정 구전 강화, 브랜드와의 관계 강화와 같은 중요한 가치를 만들어낸 것이다. 반대로, 효과적이지 않고 성공적이지 않은 고객 접점 서비스에 대해서는 고객이 떠나고, 악성 소문이 자라나 결국 사업 존재에까지 위협을 가하는 경우도 있다. 기존 서비스에서 연구되고 검증된 고객 접점 서비스

의 가치가 이렇게 중요했기 때문에, ICT와 합쳐지거나 대체되는 고객 접점 서비스도 그만큼 중요할 수밖에 없다. 그래서 ICT 서비스에서도 UX라는 이름으로 그토록 주목하고 있는 것이다.

고객 접점 서비스의 인사이트

몇몇 연구자들은 고객 접점 서비스의 가치를 높이기 위해서는 응대를 담당하는 인물에 대해 적절한 역할부여와 그 역할을 인지시킬 수 있는, 그리고 인지된 역할의 범위에서 서비스를 수행해 상호작용 전과 후의 일관성을 일치시켜야 더 효과적이라고 했다. 일단은 서비스에서 고객에 응대하는 인물에게 캐릭터를 부여해야 하고, 두 번째는 캐릭터로서 설정된 역할수행이 그 캐릭터에 부합해야 한다는 주장이다.

한마디로 할 줄 아는 역할이 바로 인지되어 그만큼만 요구하고 응대 받을 수 있는 연출과 시나리오가 필요하다는 것이다. 이들은 이러한 주장을 종종 연극이나 연출에서 사용되는 역할이론에 빗대어 설명하기도 하는데, 다음과 같다.

역할이론은 연극, 연출에 있는 개념인데, 한 인물에 대한 역할자에 대해서는 사회적인 행위를 하는 데 있어 일련의 암시(Cue)들이 정해지며, 주어진 세팅이나 상황에서 그 인물이 어떻게 행동할지에 대한 방향이 나타난다. 그 인물에 대한 첫인상에서 그러한 콘셉트와 방향이 나타날수록 관객은 더 편하게 극을 즐길수 있을 것이고 말이다.

연극에서 사고가 난 장면에서 한 사람이 쓰러져 있다. 이때 새로운 인물이 등장한다. 그 인물은 중년의 여성으로, 간호사 가운을 입고 있다. 관객은 동요하지 않고 새로 등장한 인물의 다음 행동을 자연스럽게 예측한다. 여기서 나타난 인물은 그 인물을 구체화하는 여러 가지 장치(자체적으로 중년 여성이라는 정보도 포함하여)를 통해 그 인물의 정체성이 확실해지면, 관객들은 다시 극의 스토리에 빠질 준비를 하게 되는 것이다.

고객 접점 서비스에서 취하는 프레임은 이 부분이다. 서비스를 응대하는 응대자의 역할 정체성의 표현을 확실하게 해서, 고객이 상호작용할 수 있는 내용과 방

법, 수준에 대해 미리 짐작하게 해 주는 것이다. 한마디로 고객이라고 해서, 정의된 서비스 이상을 하거나, 이하를 하는 두 가지 경우 모두 비효율적이며 고객과의 상호작용에서 결국 좋은 성과를 내기 어려워진다.

다시 연극의 예를 들어보자. 아까 그 연극에서 나타났던 그 간호사 가운을 입은 여성이, 만일 예상했던 간단한 의료조치와 간호 외에 다른 행동을 한다면?

가령 쓰러진 사람에 대해 간단한 조치를 취하기 보다, 갑자기 주변에 떨어진 날카로운 물체(드라마에서 종종 나오는 것처럼)를 찾아 옆에 누군가가 들고 있던 술을 빼앗아 소독한 후, 쓰러져 있는 사람의 다친 부분을 가르려 하는 등의 행동을 보이면, 관객들의 반응은 어떨까? 예상에서 빗나가 불편함을 느낄 수 있을 것이다.

간호사로 연출되었다면 상식적인 간호사 역할만을 보일 때, 연극 관람은 편안해지고 전달되는 메시지의 해석 역시 평온을 얻는다.

고객 접점 서비스를 담당하는 챗봇의 정체성 표현과 적정 역할

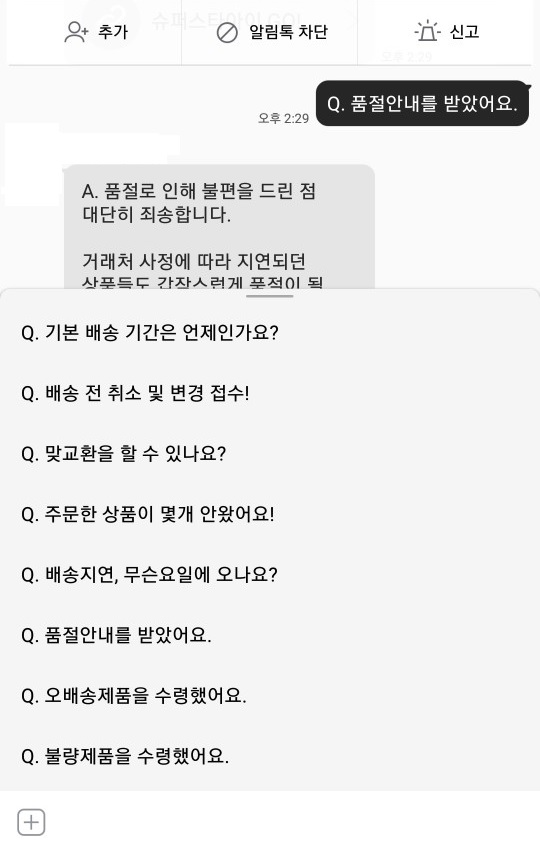

챗봇, 채팅창을 통해 대화 콘텐츠를 주고받는 서비스, 일단 채팅창이라는 대화의 장을 이용한다는 자체가 의인화되었다는 결정적인 암시이다. 즉, 우리와 대화가 가능한 캐릭터라 할 수 있다. 이용자는 그래서 챗봇 서비스에 접속하는 순간 챗봇의 역할을 어렴풋이 짐작하기 시작할 것이다. 최소한 말은 통하리라는…

웹사이트에서 고객상담을 대신하는 챗봇이 있다. 얼굴 아이콘을 보니 꽤 똑똑해 보인다. 하지만 몇 번 질문을 주고받다 보니, 차라리 사이트맵을 뒤지는 것이더 속 편하겠다는 생각이 든다. 그 챗봇은 고객센터에서 고객의 마음을 헤아려줄 것처럼, 또 채팅창에서 개인적 대화도 가능할 것 같이 대화를 시작했는데, 대화의 가치 없이 일방적인 콘텐츠와 링크만 잔뜩 나열하고 무정하게 대화를 끊는다. 나열해준 내용 중에서 답을 찾지 못하면 마치 내 탓이라도 되는 것처럼 말이다.

사실 디지털 서비스의 고객 접점 측면에서 필요한, 인간의 터치감을 주는 것에는 챗봇만 한 것이 없다. 하지만 몇 마디 사용으로 인간이 아님을 증명하고 마는 서비스의 경우라면 해당 플랫폼에서의 사용하지 않는 존재감으로 복잡도만 증가시킨다. 아니면 차라리, 줄 수 있는 수준의 콘텐츠(메뉴 찾아주기) 기능밖에 제공할 수 없는, 단순한 서비스임을 강조하며 동시에 지능이 떨어져 보이는 듯한 로봇의 얼굴 등으로 아이콘을 바꾸어 기능에 대한 기대감을 낮추는 것이 더 현명한 방법이다.

어쨌든 중요한 것은 서비스를 제공할 준비가 되어 있는 챗봇 등 어떤 상호작용의 객체나 가상 캐릭터 등을 계획한다면, 이용자에게 줄 수 있는 적정의 콘텐츠에 부합되는 디자인적 암시(Cue)들로 해당 에이전트를 설계하는 것이 최적의 UX를 보장할 것이다.