UI 이해하기 – 인터페이스의 성질

뻔~한 단어 UX 쉽게 이해하기

아침에 눈을 떠서 다시 잠들 때까지, 우리는 각종 디지털 기기의 도움과 방해를 받으며 하루를 생활합니다. 이 디지털 기기를 사용하면서 적어도 한 번쯤은 들어봤던 단어, U.X. 그 뻔한 단어를 이해시켜드리려 합니다.

01. UI 이해하기 – 인터페이스란 무엇인가?

02. UI 이해하기 – 인터페이스의 성질

03. GUI 이해하기 – GUI의 탄생과 변천사

04. GUI 이해하기 – 스큐어모피즘과 플랫디자인

05. Interaction 이해하기 – 상호작용의 기본, 소통

06. U.X. 이해하기 – 사용자 경험의 정의

07. U.X. 이해하기 – 경험을 디자인한다는 것

인터페이스가 지니고 있는 덕목 – 1

인터페이스에 대해 조금만 더 정리해볼까 합니다. 이전 글에서 도구라는 것은 ‘어떤 일을 할 때 이용하는 소규모 장치’라는 의미고, 인터페이스는 이런 ‘장치들을 제어하거나, 장치들과 소통하는 요소’라고 정의했습니다. 그렇다면 도구는 마땅히 사용자들이 일하는 데 도움이 되도록 기능을 제공해줘야 하지만, 그렇다고 해서 해당 도구가 사용자들에게 가능한 모든 기능을 다 열어두고 제어할 수 있게 하는 것이 좋은 도구라고 할 수 있을지는 더 생각해볼까요?

왼쪽은 맥가이버 칼(스위스 Army 나이프이고) 오른쪽은 사무라이 칼의 이미지입니다. 이 둘을 스마트폰의 앱이라고 칩시다. 사진 앱이라고 가정해볼게요. 왼쪽 앱(맥가이버 칼)은 사진도 찍히고 필터도 300개가 넘고 누르면 킨 코스에 이메일이 보내지면서 출력 연동도 되고 이미지 로테이션에 줌 기능 동영상 촬영, 흑백사진 기능, GPS 기능, 얼굴인식 기능, 필터 기능, 4등분할 사진 기능, 슬로 모션, 타임랩스 등 상상할 수 있는 모든 기능을 다 사용할 수 있는 카메라 앱입니다. 대신 사용자가 직접 하나하나 설정해줘야 합니다.

오른쪽 사무라이 칼을 앱에 비유해서 생각해볼게요. 앱을 켜면, 버튼이 딱 하나만 있고 다른 기능들은 있더라도 모두 사용자가 알지 못하는 곳에 숨어있습니다. 딱 하나 있는 버튼을 눌러 사진을 찍으면 사진이 엄청 잘 나와요. 센서의 차이라기보다는 이미지 프로세싱이 좋아서 고해상도에 심도도 깊고 콘트라스트 조절이나 색감이 따로 필요 없이 찍으면 바로 작품사진 수준으로 이미지를 찍어줍니다. 그 대신 용량이 좀 크고 기존 색감의 사진 이외에 줌 또는 필터 기능 같은 부가 기능은 사용자가 별개로 조작할 수 없습니다.

모든 것이 다 되는, 퀄리티 낮은 카메라 앱과 기능은 적지만 일관된 사진을 뽑아주는 카메라 앱. 이런 경우 두 앱 중에 어느 한쪽이 무조건 좋다고 하기는 어려울 듯합니다. 사용자마다 고유의 니즈가 있고 필요한 용도에 따라 사용성이 다를 텐데 뭐가 더 낫다고 판단하기에는 좀 조심스러운 부분이 있습니다. 그리고 각 도구가 제공하는 기능이 다르기 때문에 자연스럽게 그 도구가 생긴 모습(인터페이스)에도 영향을 많이 미칠 수밖에 없습니다. 도구의 조형이라는 것은 정답이 없기 때문에 계속해서 사용자들에게 최적화 돼가고 개선돼 가지만 그 개선 방향은 도구 혹은 앱을 제작하는 사람이 어떤 가치를 사용자들에게 주려고 노력하고, 그 가치가 사용자들에게 잘 녹아들 수 있는가를 고민하는 과정에서 구체화된다고 생각합니다.

물론 도구의 조형에 정답이 없다 하더라도 시장에서는 자체적인 기준으로 도구를 판단합니다. 여기서 말하는 시장이랑 앱 시장 혹은 스타트업 혹은 기업들이 서로 경쟁하는 시장을 말합니다. 소비자가 직접 선택 가능한 평가의 장소하고 생각하셔도 되고요. 시장 안에 수요 소비자인 사용자들이 직, 간접적으로 리뷰를 하거나 리텐션 이라는 지표로 사용성을 판단하기도 하고 비슷한 맥락으로 액티브 유저, 구매 전환률 같은 기준을 통해 끊임없는 가치평가를 받게 됩니다. 이러한 기준들은 분명 인터페이스와도 연관성이 많은 항목이기에 해당 제품을 설계하는 사람이라면 주시해야 하는 내용입니다. 온라인에 이런 지표들에 대한 설명이 많아 하나씩 검색해가며 용어를 익혀보셔도 좋을 듯합니다.

인터페이스가 지니고 있는 덕목 – 2

인터페이스의 성질(?)에 대한 또 다른 이야기를 하려고 합니다. 앞의 내용이 기능의 종류에 따른 인터페이스의 변화를 이야기하고 싶었다면, 두 번째 내용은 사용자의 수준(전문성)에 따른 인터페이스에 대한 이야기입니다.

이것은 군대에서 보급되는 방독면입니다. ‘방독면’이라고 하니까 특수 상황에서 독성 공기를 여과해줘 사용자가 여과된 공기를 마실 수 있는 용도의 물건이란 건 알겠는데, 실제 어느 부분이 공기가 걸러지는 역할을 하는 것이며 어떻게 착용하고 물을 마시고 싶을 때는 어떻게 해야 하는지 바로 알 수는 없겠지요. 이 물건을 처음 본 사람들한테 바로 착용해서 사용하라고 한다면 아무런 사전정보 없이 성공적으로 착용 가능한 사람이 많지는 않을 것입니다. 직관성이 좋지 않은 부분이겠지요. 그래서 군대에 가게 되거나 다른 훈련상황에서도 사전 교육을 통해서 방독면 사용법을 익히게 만듭니다. 중요한 순간에 매우 유용하게 사용되는 도구지만 아무런 기초 지식이 없이는 효과적인 사용이 불가능하다고 판단해서 교육하는 것이겠지요. 다른 예를 살펴보겠습니다.

이것은 2016년 Aston martin DB9 의 내부 모습이라고 합니다. 자동차라는 도구도 방독면과 마찬가지로, 사용하는 법을 익혀야 하고 심지어 운전면허를 취득해서 허가를 받아야 합법적으로 사용(운전)할 수 있게 돼 있습니다. 기능으로만 치자면 달리고, 멈추고, 방향 전환이 주된 기능이지만, 이것을 사용하는 사용자(운전자)들이 주행하는 도중 다양한 외부정보들이 들어오고 온갖 역동적인 상황들이 발생하게 됩니다. 운전이라는 행위는 안전의 이슈와도 밀접한 연관성이 있기 때문에 이런 상황에서도 조작을 더욱 수월하게 다른 부가적인 기능들을 seamless 하게 수행해야 합니다. 운전자들이 인터페이스를 반복 숙달하면서 사용성이 점점 더 좋아지는 것도 있지만, 자동차 제조업체들 또한 더 나은 사용자 편의를 위해 인터페이스를 지속해서 연구하고 있습니다.

*여기서 말하는 seamless의 목표는 ‘도구를 사용할 때, 눈에 띄는 지연이나 거슬리는 전이가 없는 일관된 사용자 경험을 제공하는 것’ 입니다. 예를 들면, 운전 중 스마트폰으로 걸려오는 통화에 대한 정보가 자동차의 메인 센터패시아나 계기판에 표시돼 스마트폰을 확인할 필요 없이 전화를 받는다거나, 집에 오는 길에 지하철에서 스마트폰으로 웹서핑을 하던 페이지가 집에 도착해서 방에 있는 컴퓨터로 자연스럽게 보던 내용부터 자연스럽게 연결해서 볼 수 있다거나 하는 것들이지요.

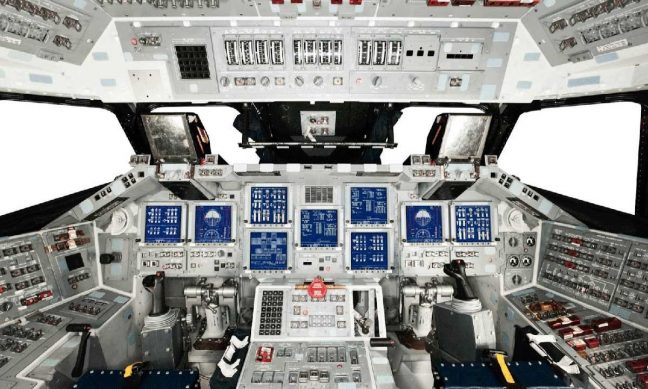

이번엔 항공기의 조종석 인터페이스를 구경해보겠습니다(영어로는 칵핏이라고 부릅니다). 만약 비행기 조종을 못 하는 우리 같은 일반 사람들을 저런데 앉혀 놓고 운전하라고 하면 어떨까요? 일단 왜 그런 일을 시키는지도 의문이겠지만, 어디서부터 건드려봐야 할지 막막할 거에요. 하지만 다년간 교육받고 비행기를 몰아 본 승무원 기장님들에게 운전하라고 시킨다면, 저 인터페이스가 익숙하고 편할거예요.

이것은 구글 검색을 통해 찾은 우주선의 인터페이스인데요. 비행기의 그것보다 몇 배는 더 복잡해 보입니다. 좀 전의 비행기 승무원 기장님을 앉혀놓고 운전을 하라고 하면 그분도 되게 난감하실 것 같습니다. 저 인터페이스에 대해 직관적으로 기능을 알아차릴 수 있는 사람들이 어느 정도 될까요?(영화에서는 주인공들이 조종석에 앉 자마자 외계종족의 우주선을 아무렇지 않게 조작하던데 과연 그럴 수 있는 사람이 몇이나 될까요?) 게임이 아닌 실전에서 저런 버튼들을 접하게 된다면 자신 있게 나서서 시도해보려는 사람은 거의 없을 듯합니다. 심지어 우주비행사들도 저 버튼들을 진짜 다 사용하는게 맞는 것인지 저도 궁금하네요. 우주비행사들은 물론 훈련을 무수히 많이 하고, 당연히 자동화도 많이 돼 있어서, 적어도 어디에 있는 버튼들이 어떤 상황에서 사용되는 것인지는 알고 있지 않을까 생각됩니다.

위에서 본 비행기와 우주선의 인터페이스가 정말 최적화되고 편한 것인지는 잘은 모르겠지만, 그래도 그냥 아무렇게나 버튼을 넣지는 않았을 테고, 축적된 운송기기 인터페이스 노하우와 나사의 기술력 등을 기반으로 전문가들이 사용하기 좋게 배열했을 겁니다. 하지만 여전히 저 같은 일반 사용자들에게는 저 인터페이스가 그리 친숙해 보이지는 않습니다. 그렇다고 해서 저 인터페이스들을 ‘좋지 않은 인터페이스다’ 할 수는 없겠지요. 하지만 반대로, 만약 길거리에 돌아다니는 일반 자동차들에 저런 복잡한 우주선의 인터페이스를 적용해 출시한다면 어떻게 될까요? 독특해 보일 수는 있겠으나 사용자 친화적인 인터페이스(User-Friendly Interface)라고 할 수는 없을 겁니다. 운전하는 일반적인 상황에는 어울리지 않는 인터페이스가 되겠지요. 이처럼 사용자의 수준을 고려한 인터페이스를 디자인하는 것도 올바른 사용성을 만드는데 중요한 부분 중 하나라 할 수 있습니다.

몇 가지 예시를 통해 인터페이스가 어떤 속성을 지니고 있는지 확인해 봤습니다. 정리하면서 보니 인터페이스라는 용어는, 도구를 사용하는 주체를 위해 만들어진 매개체이고 그 매개체를 통해 도구의 본래 목적을 수행할 수 있게 해주는 것이라는 생각이 들었습니다. 도구의 본래 목적을 잘 이해하고 사용자와의 접점을 설계하는 것이 좋은 인터페이스를 만드는 방법이지 않을까 생각합니다.

조성욱

루트임팩트 SPX팀 UX manager