MBTI? 저는 꽤 불신합니다만…

MBTI에 해석의 자유를 부여해 봤습니다

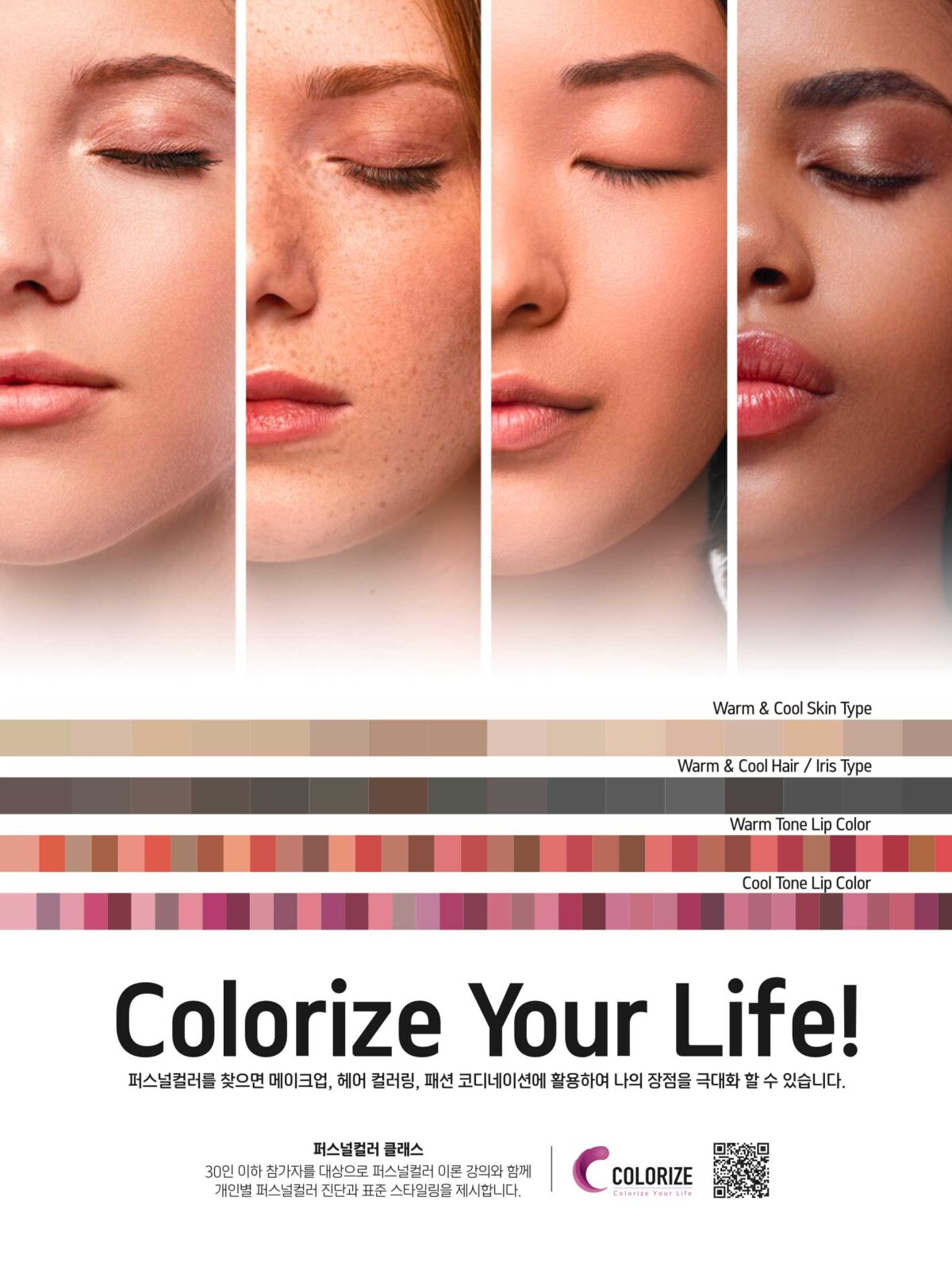

요즘 MZ세대가 소셜 미디어 프로필에 꼭 추가하는 것이 있는데, 바로 MBTI다. MBTI는 성격 유형 검사를 넘어 연애 스타일, 술버릇, 여행 취향 등 다양한 MBTI 심리 테스트를 만들어 냈다. MBTI 맥주와 MBTI 맞춤형 호캉스까지, 마케팅 전반에서도 MBTI는 빠질 수 없는 키워드다. MBTI 열풍이 이리도 뜨거운데, MBTI를 불신한다는 글을 쓰다니… 찬물을 끼얹어 죄송하다. 모두가 YES할 때 혼자 NO라고 외쳐 보고 싶었다.

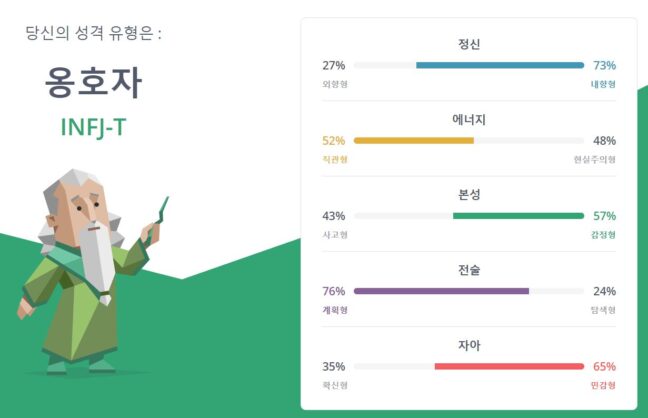

MBTI에 몰입한 사람이라면 ‘이 사람 혹시 ISTJ인가?’라는 생각이 들 것이다. 아쉽지만 땡! 기자의 MBTI는 INFJ다. 수치의 차이만 있을 뿐, 2년 전이나 지금이나 똑같다. ‘선의의 옹호자’ INFJ는 가장 흔치 않은 성격 유형으로, 세계 인구의 1%도 채 되지 않는다고 한다. 내 MBTI를 처음 알았을 때 기분이 그다지 좋지 않았다. 주변에서는 ‘남다르다’ ‘특별하다’는 반응을 보였지만, 당시 남보다 까다롭고 예민한 내가 너무나도 싫었을 때라 주변 의견은 귀에 들리지 않았다.

내 MBTI가 마음에 들지 않는다고 MBTI를 불신하는 건 아니다. MBTI 불신 이유는 우선 심리 테스트가 귀찮다. 주변에 MBTI 예찬론자가 많아 관련 테스트를 카카오톡으로 자주 전달받는다. 하기 귀찮아서 미지근한 반응을 보였는데 ‘재미있는 거 발견해 공유했는데, 나만 재미있어…?’라고 느끼는 듯해 몇 번 해봤다. 심리 테스트가 귀찮은 건 바로 답을 내리지 못하고 여러 생각에 잠기기 때문이다. ‘내가 생각해도 원래 이랬던 것 같은데, 저번에는 달랐잖아?’ ‘친구가 나보고 이렇다는데…’ 등의 기억으로 뇌가 점점 부풀어 오르는 기분이 든다. 이래서 한번은 느낌 가는 대로 선택했더니 내가 봐도 어이없는 결과가 나왔다.

두 번째 MBTI 불신 이유는 결과가 ‘부질없다’고 느껴지기 때문이다. 거칠게 말하면 ‘그래서 뭐?’, 부드럽게 말하면 ‘이런다고 뭐가 달라지니?’ 이런 느낌이랄까. 이는 타로점과 사주를 믿지 않는 내 성향과 연결된 것 같다. 지금까지 타로점은 본 적 없고 사주는 어머니에 의해 강제로 한번 경험했다. 사주에 의하면 고집이 있다고 한다.

그런데 고집이 없는 사람이 있을까? 아기들도 ‘밥 먹기 싫다’ ‘자기 싫다’며 고집을 피우는데, 하물며 기본 20~30년을 산 어른들은 어떠하겠는가? 고집은 유무를 따질 게 아니다. 대부분의 사람은 고집이 있어도 상대방에게 맞출 수 있는 건 맞춰 주려고 노력한다. 고집이 없어 이해하고 져 주는 게 아니다.

나한테 MBTI 결과는 타로점과 사주처럼 ‘당연한’ 얘기로 들린다. 내가 이미 알고 있는 얘기이며, 자신의 존재에 대해 조금이라도 고민해 봤다면 충분히 파악할 수 있는 내용이라고 생각하기 때문이다.

지금까지는 개인적인 MBTI 불신론을 펼쳤다. 아래에서는 인간적 관점에서 MBTI 불신론을 주장하겠다.

인간을 16가지 유형으로 특정할 순 없다

현재 세계 인구는 80억명에 달한다. 이 사람들을 고작 16가지 성격 유형에 담다니… 인간의 다양성을 존중하지 않는 선택이라고 본다. 인간은 사회적 동물이다. 개인으로서 존재해도 타인 및 사회와 끊임없이 관계를 이어 나간다. 이 과정에서 여러 경험이 쌓이며 성격이 변화한다.

성격은 환경의 영향을 많이 받는다. 인간은 환경이 변하면 적응력의 차이는 있겠지만 어떻게든 적응해 나간다. 불과 3년 전까지만 해도 마스크 없는 삶을 살았지만, 이젠 마스크를 하나의 신체 부위로 여기며 더우나 추우나 잘 끼고 다닌다. 신체가 환경 변화를 받아들이는 것처럼 성격 역시 변화를 인정한다. 참을 수 없던 걸 참으며 방향성과 상관없이 나름대로 유연해진다. 성격을 딱 잘라 규정하는 건 변화의 가능성을 고려하지 않는 것이며, 스스로를 재단하는 틀이 될 수도 있다.

너 자신을 알라

인간은 기본적으로 자기애를 가지고 있어 자기 객관화가 어렵다. 때문에 자기 객관화가 되지 않은 사람들이 생각보다 훨씬 많다. ▲감정적인데 이성적인 줄 아는 경우 ▲능력이 거기까지인데 더 높은 수준이라고 아는 경우 ▲상대방을 불편하게 만드는데 사교성이 높다고 생각하는 경우 ▲무례한데 솔직한 거라는 착각에 빠진 경우 등…

앗, 너무 뼈를 때렸다. ‘너 뭐 돼?’라고 물으면 할말은 없다. 나 역시 자기 객관화가 완벽히 되지 않아 이 기사를 하루 만에 다 써낼 줄 알았다.

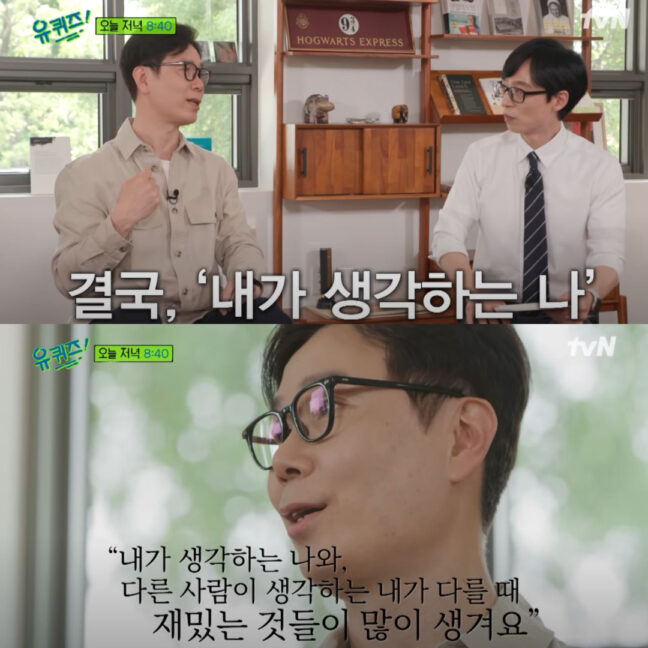

인간에게 자기 객관화는 본인의 부족함을 인정하는 과정이기에 혹독하게 느껴질 수 있다. 그래서 자기 객관화를 피하거나 모른척하기도 한다. 이런 이유로 본인이 검사해 얻은 MBTI는 틀렸을 수도 있다. ‘내가 생각하는 나’이기 때문이다. 이와 관련해 김영하 소설가는 한 예능프로그램에서 진짜 MBTI를 찾는 창의적인 방법을 설명했다.

① 내가 먼저 MBTI 검사를 한다.

② 나를 잘 아는 사람에게 나를 떠올리며 MBTI 검사를 하도록 시킨다.

③ 서로의 결과를 대조해 보면 자신의 입체적인 면모를 알 수 있게 된다.

편견과 속단은 독

MBTI는 종종 ‘I라서 내성적인가 봐’ ‘냉소한 거 보니 T네’라는 논리성이 떨어지는 편견을 낳는다. 외향형(E)이라고 항상 활발한 것은 아니며, 내향형(I)이라고 해서 무조건 내성적인 건 아니다. 둘의 차이는 ‘에너지를 얻는 방향이 외부인지 내부인지’에서 비롯된다. 감정형(F)보다 공감 능력이 떨어진다고 알려진 사고형(T)은 감정 노출을 꺼리는 성향이 있어 차갑다는 인상을 주는 것이다.

MBTI 검사는 16개 유형만 존재하는 심리 검사일 뿐이다. 여기서 빠져 나오면 나를 표현할 수 있는 단어는 무수하다. 자신뿐만 아니라 상대방을 16개 단어로 단정짓지 않았으면 한다. ‘알잘딱깔센’ MBTI로 자신을 표현하는 게 유행이라지만, 우리의 가치는 줄여질 수 없다.