98년생 Z세대, 메타버스 네이티브입니다만

Z세대 기자가 말하는 메타버스의 실체

요즘 만나는 사람마다 ‘그래서 메타버스가 뭐라고?’라며 내게 묻는다. 고개를 갸웃하며 묻는 사람들에게 뭐라고 답하면 좋을까. ‘메타버스는 중요하니까 잘 활용해야 해! 실제로 다양한 기업이 메타버스를 활용하고 있어!’라고 기사를 뽑아내는 나조차도 ‘메타버스는 이거야!’라고 확언하지 못한다. 부끄럽다. ‘당신이 지금 하고 있는 게임, 그게 메타버스야!’라고 둘러대고 싶을 정도다. 그만큼 메타버스의 중요성이 날이 갈수록 대두되면서도, 제대로 정의 내릴 수 없음을 체감한다. Z세대인 나에게 메타버스는 평범함 그 자체기 때문이다.

글. 신주희 기자 hikari@ditoday.com

메타버스, Z세대는 말하지 않아도 알아요

디지털 네이티브인 나는 초등학생 때 메이플스토리와 닌텐도 wii에 빠져 살았다. 10대 후반에는 오버워치와 심즈, 성인이 되자 배틀그라운드와 동물의 숲에 발을 들였다. 뿐만 아니라, 싸이월드 미니홈피를 시작으로 카카오스토리, 페이스북, 인스타그램, 틱톡까지 SNS의 역사와 함께 자랐다. 즉, Z세대는 디지털로 소통하고 아바타를 꾸미는 것, 심지어 현질(온라인게임의 아이템을 현금을 주고 사는것)까지 메타버스라는 이름 없이도 가상공간에서 펼쳐지는 다양한 활동을 이미 접해왔다. 그런 메타버스가 우리의 일상을 바꿀 것이라는 말이 그저 놀라울 따름이다.

그럼 일반적으로 정의한 메타버스란 무엇일까? 메타버스는 가상·초월 등을 뜻하는 ‘메타(Meta)’에 우주를 뜻한 ‘유니버스(Universe)’가 합쳐져, 현실과 같은 세상이 펼쳐지는 3차원 가상세계를 뜻한다. 사실 메타버스는 1992년 닐 스티븐슨 소설 <스노 크래시>에서 처음 나온 단어인데, 코로나19와 5G 사용화에 따른 기술 발전으로 점차 주목받게 됐다. 즉, 이제 메타버스는 단순히 아바타 게임으로 그치는 것이 아닌 우리 삶 전반에 스며든다는 것이다. 그런데 아직 메타버스 주 이용자는 1020세대라 한다. 제페토의 경우 10대 사용자가 전체의 80%에 달한다. 그래서 ‘메타버스 중요성을 외치는 사람과 실제 사용자가 막상 다른 게 아닐까’라는 의문이 생겼다. 그리고 ‘각 세대가 그리는 메타버스는 분명 다를 것이다’라는 결론에 도달했다.

댜앙한 브랜드가 메타버스에서

Z세대를 만나고 있습니다

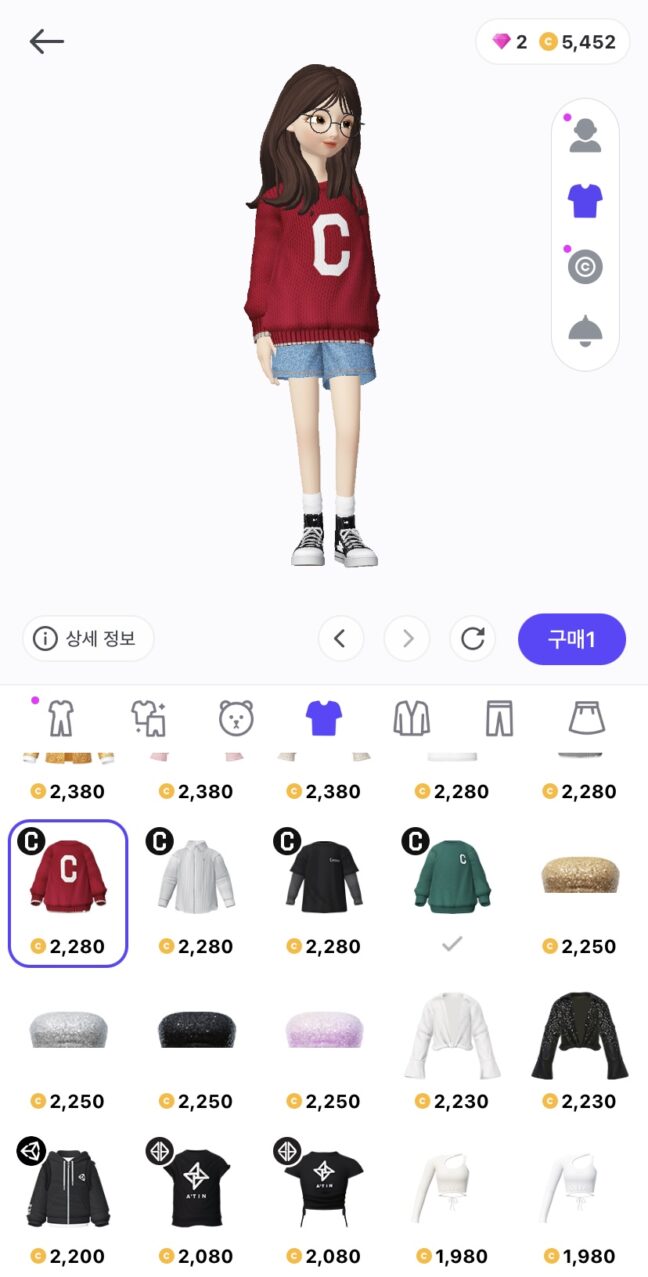

메타버스를 논하기 앞서 다양한 메타버스 플랫폼을 이용해 봤다. 게더타운(Gather.town), 로블록스(Roblox), 제페토(ZEPETO), 이프랜드(ifland) 등 다양한 플랫폼 중 개인적으로 제페토가 가장 매력적이었다. 다양한 브랜드를 경험할 수 있었기 때문이다. 나이키나 커버낫 등 여러 브랜드에 관심 많은 나로서는 아바타를 브랜드 옷으로 꾸밀 수 있다는 게 매혹적으로 다가왔고, 커스터마이징 가능한 종류가 다양해 이것저것 착용해 보느라 시간 가는 줄 몰랐다. 그런데 메타버스도 사람 사는 곳과 다르지 않게 옷을 사려면 돈이 필요했고, 돈을 모으기 위해선 여러 퀘스트를 수행해야 했다. 그렇게 다양한 맵을 돌아다니며 각 기업과 Z세대가 일궈낸 콘텐츠를 자연스레 접할 수 있었다.

배스킨라빈스 월드맵 ‘배라팩토리’를 방문했는데 정말 놀라웠다. 가상 공간이라는 생각이 들지 않을 만큼 브랜드 고유 이미지를 잘 구현해냈기 때문이다. 특히, 제한 시간 내 아이스크림 재료를 찾아 가상 케이크를 완성하는 미션이 주어지는데, 소비 흐름을 주도하는 Z세대에게 이런 마케팅 전략은 분명 효과적이라고 느꼈다. 그 밖에 놀라운 점은 Z세대가 콘텐츠를 소비하는 주체면서도 생산하는 주체라는 사실이다. 아바타를 활용한 브이로그, 댄스 커버 영상 등 다양한 분야에서 숏폼을 만들며 활약하고 있다. 또한 플랫폼 상에서 적극 소비하는 모습도 보이는데, 제페토와 나이키의 컬래버 신발은 무려 500만 개 이상 팔렸다고 한다.

한 가지 아쉬운 점은 Z세대 유저가 만드는 콘텐츠와 트렌드를 제외하곤 신선한 점을 찾긴 어렵다는 것이다. 이미 메타버스 플랫폼에 익숙해진 세대라서 그런 것일지도 모르겠다. Z세대는 수많은 게임과 SNS를 접하며 AR을 비롯한 각종 기능을 한 번쯤 경험했기 때문이다. 그래서 Z세대에게 메타버스는 새롭게 론칭된 플랫폼 중 하나, 즉 디지털 놀이터로 여겨지고 있다.

메타버스가 일상을 바꾸려면…

현재 여러 기업이 비즈니스와 업무라는 뚜렷한 목표를 두고 메타버스 플랫폼을 활용하고 있다. 순천향대학교는 이프랜드에서 입학식을 열었고, 국민은행은 게더타운에서 KB금융타운을 오픈했다. 심지어 부동산 중개 앱 ‘직방’은 오프라인 사무실을 없애고 게더타운으로 이사했다. 뿐만 아니라 다양한 기업이 채용설명회나 업무 회의 등을 이유로 메타버스를 시작한다. 반면, Z세대는 뚜렷한 이유 없이 메타버스를 찾는다. 소통과 오락의 수단으로, 혹은 자신만의 창의적 세계관을 표출하기 위한 콘텐츠 플랫폼으로 활용하고 있다. 즉, Z세대는 ‘메타버스는 중요하니까, 그 흐름을 따라가야지’가 아닌 ‘재밌는 플랫폼이 있네! 나만의 콘텐츠는 어떻게 뽑아낼까?’라고 접근한다.

따라서, 메타버스가 진정한 의미에서 일상을 바꾸려면 두 가지 전제가 필요하다. 먼저 메타버스라고 인식조차 할 수 없을 정도로 기술이 발전하는 것이다. 우리가 SNS나 게임에서 일반적으로 사용할 수 있을 정도의 기술이 아니라, 증강현실과 AR 기술이 무거운 기기 없이도 눈만 뜨면 가상 세계가 보일 정도가 돼야 한다. 이와 더불어 메타버스 속에서 콘텐츠를 생산하고 다양한 콘텐츠를 향유하려는 사람이 더 늘어나야 한다. 결국 메타버스에서 누가 무엇을 만들고 공유하느냐에 달린 문제가 아닐까. 위대한 메타버스를 맞이하려면, 두 가지의 2인 3각이 성공적으로 이뤄져야 할 것이다. 그렇지 않다면 메타버스는 껍데기에 둘러싸인 허상일 뿐이다.

지금 이 순간 ‘메타버스가 무엇이냐’는 질문에 이렇게 대답하고 싶다. “메타버스는 디저트 같은 거야. 주식은 아니지만 안 먹으면 서운한 정도? 아니면 외관상 맛있어 보이는 것. 맛있는 디저트도 물론 많지만 양적으로 질적으로 부족한 디저트도 많으니까.”