지금은 일상 속 앱 서비스로 돈 버는 시대

모바일 앱 영업이익률 50%의 비밀

글. 서승환 딜라이트룸 섭스크립션 팀 프로덕트 오너

stephan@delightroom.com

“구체적으로 뭘 하는 거야?” 7년 전, 모바일 스타트업에 첫 발을 들였을 때 주변 사람들에게 들었던 말이다. 심지어 스타트업에 다닌다는 이유로 먹고 사는 문제를 걱정하는 이들도 있었다. 하지만 세월이 흘러 당근마켓과 토스, 카카오 택시 등의 앱 서비스가 일상에서 중요한 역할을 하게 됐다. 그래서인지 이젠 기회의 땅에 발을 들이는 것은 트렌드가 됐고, 나를 향하던 걱정의 시선은 부러움으로 바뀌었다. 배달의민족이 5조원 규모에 매각되고, 쿠팡이 나스닥에 상장하면서 생긴 시선이다.

모바일 스타트업에 대한 막연한 걱정과 부러움은 모두 모바일 앱 서비스 생태계를 제대로 인지하지 못해서다. IT 패러다임이 모바일로 이동한지 벌써 10년이 넘었고, 앱 서비스가 광고와 인앱 결제로 수익을 낸다는 것 정도는 대부분 알고 있다. 하지만 고려해야 할 많은 변수와 이를 효과적으로 통제하기 위해 전문가들의 역량이 필요하다는 사실은 거의 알지 못한다. 같은 앱 서비스라도 전략에 따라 매출이 월 100만원에서 1억원까지 급증할 수 있다.

국내 1위 운세앱 ‘점신’은 다양한 운세 서비스로 누적 다운로드 1,200만 회를 기록했다. 서비스 자체만 보면 매일 운세를 알려주는 포춘쿠키처럼 가볍게 사용할 수 있는 앱이라고 생각할 수 있다. 그러나 매출 규모와 영업이익은 결코 가볍지 않다. 점신은 2020년 기준 매출 23억원, 영업이익 9억원을 달성했다. 영업이익률은 무려 40%에 달한다. 이는 사용자들의 높은 충성도를 바탕으로 전략적인 광고 집행을 통해 얻은 성과다.

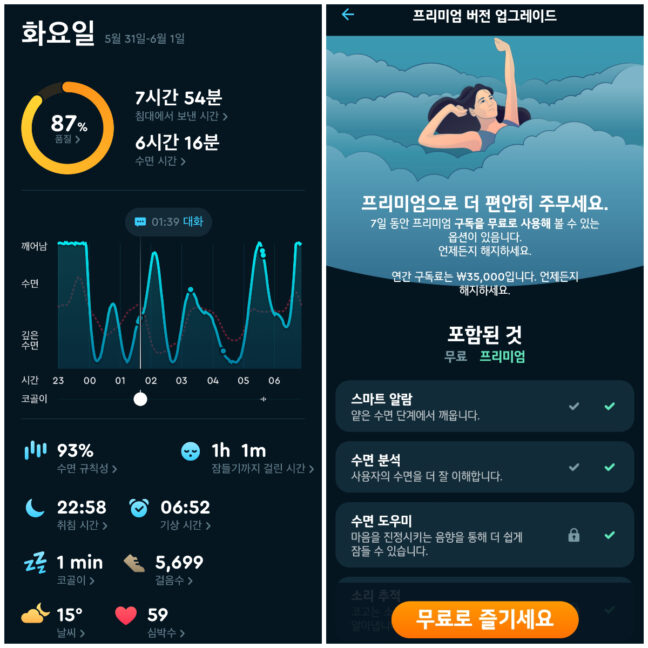

슬립사이클은 글로벌 1위 수면테크앱으로, 30명 미만의 인력이 근무하고 있다. 2021년 기준 매출은 220억원, 영업이익은 90억원으로 점신과 비슷한 약 40%의 이익률을 달성했다. 점신과 슬립사이클처럼 일상에서 쉽게 사용하는 앱 서비스가 월 20억원에 가까운 매출을 내고 있다.

광고 수익화와 구독 수익화

점신은 유저가 원하는 운세라는 가치와 무관한 광고를 보여준다. 대신 유저는 광고 덕분에 비용을 전혀 지불하지 않고 서비스를 이용한다. 사용성을 조금 희생하면서 공짜로 원하는 서비스를 누리는 것이다. 괜찮은 단가의 광고를 지속적으로 수급하면서 앱 서비스를 이슈 없이 무료로 운영하면 유저가 이탈할 리스크도 덜하다. 그렇다 보니 대부분의 앱 서비스가 택하고 있는 수익화 방식이 바로 ‘광고 수익화’다.

점신의 단순한 사업 모델과 거대한 매출만 보고, ‘좋은 앱 서비스로 유저를 모객하고 광고를 붙이면 점신처럼 큰 매출을 벌 수 있겠구나’라고 생각할 수 있다. 하지만 이는 절대 간단하지 않다. 좋은 서비스 개발부터 유저 모객, 광고 집행까지 쉬운 건 하나도 없다. 광고 지면을 선정하는 과정부터 복잡하다. 클릭이 많이 발생하는 지점, 노출이 잦은 지점, 노출 지면이 넓은 지점 등 여러 변수를 고려해야 한다.

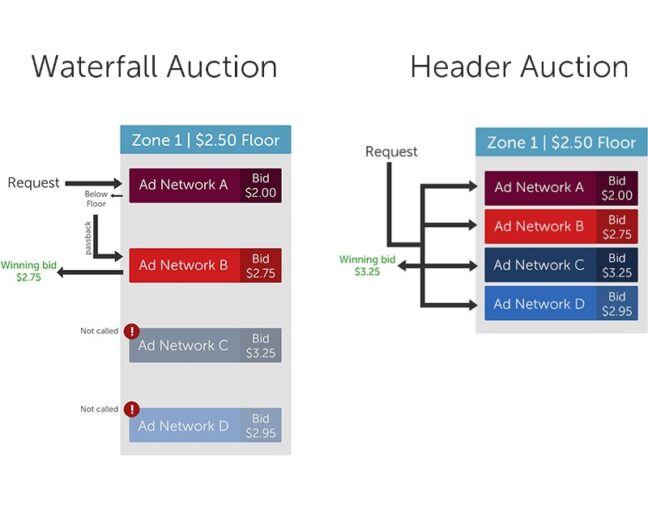

이후에도 광고 포맷 지정(이미지, 배너, 네이티브 동영상 등), 미디에이션 플랫폼과 광고 소스 선정(Mopub, Admob, Pangle, Fyber 등), 위너를 선정할 입찰 방식 구현(워터폴, 헤더비딩 등), 수급한 광고에 대한 필터링 조건 설정, 노출에 필요한 유저 권한 설정 등 많은 변수를 최적화해야 한다. 그래야 유의미한 볼륨의 광고 매출액을 뽑아낼 수 있다.

인앱 결제는 앱 안에서 유저의 결제를 유도해 수익을 창출한다. 구독 결제는 인앱 결제의 일종으로, 유저가 서비스를 사용하기 위해 일정 주기마다 지속적으로 결제하는 방식이다. 주로 무료 서비스로 누리지 못하는 프리미엄 기능을 제공해 차별화를 꾀한다.

구독 수익화는 범람하는 정보 속에서 최적의 선택을 하고, 지속적인 변화에 민감하게 반응하고 대응해야 하는 광고 수익화와는 다른 전략이다. 구독 수익화는 제품 내부에 집중해야 한다. ‘앱 서비스 효용과 가치를 어떻게 정의하고 구현할 것인가?’ ‘유저에게 어떻게 소구하는가?’ ‘가격은 얼마로 측정할 것인가?’ 등을 끊임없이 생각하며 서비스를 고도화해야 한다. 이 과정에서 유저의 피드백을 확인하고 인앱 데이터를 통해 그들의 니즈와 페인 포인트(Pain Point)를 찾는다.

구독 수익화는 양질의 서비스를 제공하고 제값을 치른다는 점에서 전통적인 상품 거래에 가장 부합하는 수익화 방식이지만, 앱 서비스를 돈 받고 판다는 점이 여전히 큰 허들이다. 구독 경제 자체가 아직 태동기라서 표준화된 모델이 없다는 점도 서비스를 기획하는 입장에서 막막하기만 하다. 그렇다 보니 구독 상품을 구성하는 속성인 구독 기간, 무료 체험 여부 및 기간, 구독 가격 등이 앱 서비스마다 전부 제각각이다.

구독 수익화는 앞으로 중요성이 더욱 커질 수익화 방식이다. 유튜브와 넷플릭스, 스포티파이 등이 인기가 높아지면서 구독을 통해 앱을 사용하는 문화가 자리 잡고 있기 때문이다.

딜라이트룸 성과의 배경: 광고와 구독 수익화 모델의 조화

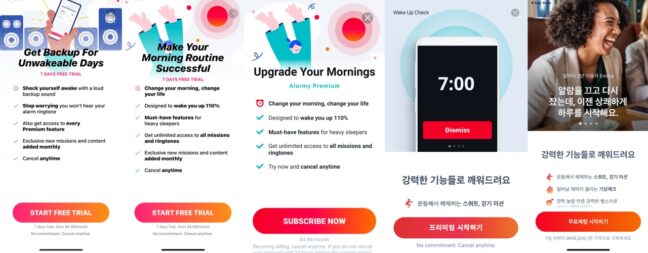

딜라이트룸의 글로벌 1위 알람앱 ‘알라미’는 200만 DAU를 기반으로 단일 앱으로서는 업계 최고 수준의 매출을 내고 있다. 2013년 법인 설립 이후로 꾸준히 매출 상승을 이뤘으며, 특히 지난해에는 130억원을 돌파하며 화제가 됐다.

딜라이트룸의 매출 성장에는 다양한 광고 전략을 도입하는 높은 실험 정신과 업계 변화에 대한 빠른 대처가 크게 기여했다. 일찍이 국내 앱 서비스로서 매우 드물게 헤더 비딩 방식을 도입했으며 스냅챗, 아마존, 틱톡 같은 광고 신성 또한 주저하지 않고 활용했다. 8년간 광고 최적화 전략 개발에 투자한 결과, 글로벌 탑 광고 수익화 플랫폼 Google admob, Facebook, Mopub의 Tier1 퍼블리셔로 자리 잡았다. 업계 내 까다로운 정책 (GDPR, COPPA, iOS14 등)도 스마트하고 세련된 방식으로 대처하고 있다.

2019년 말 구독 수익화를 도입했으며, 사용자 가치에 대한 분석과 지속적인 업데이트를 통해 유료 구독자는 7만명에 이른다. 전체 이용자의 약 1.6%지만 매출로 따지면 억대 규모다. 전체 매출에서 차지하는 비율도 40% 수준까지 올라왔다. 그만큼 알라미 충성 고객층이 두터워지고 안정적인 수익 구조가 형성됐다. 이는 딜라이트룸이 구독 서비스 활성화를 위해 많은 실험을 진행하면서 ‘유저 세그먼트별 페인 포인트가 무엇인지’ ‘어떤 부분에서 사용자가 가치를 크게 느끼는지’ 등 정밀한 분석이 쌓인 결과다.

22년 상반기를 거치며 알라미는 확실히 깨워주는 알람 기능에서 모닝 루틴, 슬립 사운드 등으로 제품의 로드맵을 확장하고 있다. 유저와의 접점이 정량적으로 늘어나고, 그 기회마다 제공하는 가치가 정성적으로 확장되는 변곡점에서 광고 수익화와 구독 수익화 두 매출의 축이 얼마나 더 큰 빛을 발하게 될지 기대된다.