저기요, 한국어 좀 하세요?

한글날이 다가오면 빠지지 않고 등장하는 말이 있다. ‘디지털이 한국어를 파괴하고 있다.’ 과연 정말 그럴까? 신조어, 줄임말, 야민정음 등은 무조건 배척해야만 하는 대상일까? 이른바 디지털 언어를 좀 더 유연하게 뜯고 즐기고 맛볼 방법은 없을지 생각해봤다.

나랏말싸미 디지털에 달아

01. 저기요, 한국어 좀 하세요?

02. 콘텐츠의 중심이 된다, 신조어

03. 디지털 언어의 최전선, 광고

04. 디지털 콘텐츠로 가꾸는 한국어

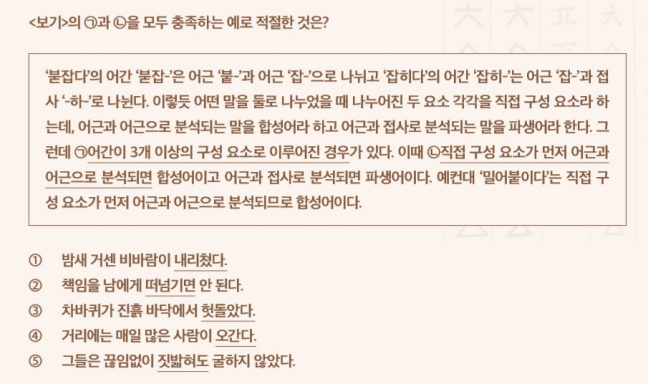

위 문제는 지난 9월에 있었던 고등학교 3학년 전국연합학력평가 국어 영역 문제다. 정답을 맞추기는커녕 설명 읽는 것부터 까다롭기 그지없다. 한 글자씩 읽어 나갈 때마다 머릿속에는 거센 비바람이 내리치고, 자꾸만 문제를 남에게 떠넘기고 싶어지고, 눈동자는 헛돌고, 부정적인 생각만 오간다. 끊임없이 짓밟혀도 굴하지 않았다는 그들이 영화 속 히어로처럼 아득하게 느껴진 건 단지 기분 탓이었을까. 흩어지려는 정신을 붙들면서 답을 3번으로 골랐고 마지막까지 신중하게 고민한 끝에 결국 1번으로 바꿨다. 정답은? 2번. 아, 이렇게 0개 국어 사용자가 돼 버리는 걸까.

보편적인 ‘언어의 어려움’

한국어는 어렵다. 그런데 한국어만 어려울까? 그렇다고 하기엔 다소 애매한 부분이 있다. 어떤 언어라도 학문적으로 접근하면 어려운 게 당연하기 때문이다. 위 문제 같은 ‘어법’만 그런 게 아니다. 대충 뜻만 알면 통한다며 쉽게 생각할 수 있는 ‘어휘’ 또한 어렵긴 마찬가지다. 예컨대 한국어의 주요한 특징인 다양한 색채어를 보자. 한국어에는 ‘파랑’을 표현하는 말로 ‘푸르스름하다’, ‘파랗다’, ‘시퍼렇다’ 등 여러 단어가 있다. 색채어는 아니지만 영어에도 비슷한 예가 있다. ‘say’와 ‘tell’, ‘speak’, ‘talk’는 한국어로는 ‘말하다’로 해석된다. 표면적인 뜻은 비슷하지만 제각기 다른 상황에서 쓰인다. 이처럼 간단히 살펴봐도 ‘언어의 어려움’은 비단 한국어만의 특징이 아니라는 사실을 알 수 있다.

내 머릿속에 언어습득장치

언어는 왜 어렵나. 우리가 일상적으로 쓰는 언어는 법칙과 근거가 지배하는 규범의 영역에서 벗어나 있기 때문이다. 푸르스름하니까 푸르스름하다 그러고 파랗게 보이니까 파랗다 하고 시퍼렇길래 시퍼렇다는 건데, 그 이유를 정확하게 대보라고 하니 말문이 막힐 수밖에. 영어 사용자는 ‘말하다’라는 뜻의 단어를 쓰면서 법칙과 근거를 떠올리기는 할까? 설명하기 힘들지만 그때그때 어떠한 심리적 판단을 바탕으로 상황에 맞는 단어를 쓰는 것일 테다. 이러한 과정을 미국의 언어학자 놈 촘스키(Noam Chomsky)는 ‘언어습득장치’라는 개념으로 설명했다. 인간은 언어습득능력을 선천적으로 가지며 여기에다 외부의 경험 자료를 더해가면서 언어 능력을 발전시킨 것이다.

일상 언어와 디지털 언어

‘외부의 경험 자료’는 개인이 일상에서 체득하는 언어를 뜻한다. 모국어가 모국어일 수 있는 것은 그것이 일상 속에서 쉽게 접할 수 있는 언어이기 때문이다. 지역별 방언이나 직업별 은어, 세대별 유행어 등이 존재하는 이유 또한 같다. 이러한 맥락에서 보면 특히 중요한 건 디지털 언어다. 이미 디지털은 현실의 부록이 아닌 현실 그 자체가 됐기 때문이다. 지금 이 순간에도 엄청난 양의 메시지가 디지털 매체를 통해 전달된다. 디지털 한국어가 곧 일상 언어로서의 한국어나 다름없는 상태다. “1도 없어”라고 해도 의사소통에는 아무 문제가 없는 것처럼 말이다. 이제 우리가 해야 할 건 디지털 한국어의 현 주소, 바람직한 지향점 등을 고려하여 기준을 마련해 나가는 일이다.

규범, 기준을 제시하는 언어의 뿌리

먼저 뿌리를 단단히 매어 두어야 한다. 체계적으로 정리된 어휘·어법은 같은 언어를 구사하는 사람들 사이의 매끄러운 의사소통을 돕는 근간을 이룬다. 뿐만 아니라 다음 세대로 이어지는 언어교육을 위한 수단으로서도 필수적이다. 사실 ‘모국어도 제대로 못 쓰는 0개 국어 사용자’라는 자괴감을 들게 하는 요인도 여기에 있다. 맨 처음 본 문제를 다시 보자. ‘어근’이나 ‘어간’, ‘접사’ 같은 용어가 보인다. 규범으로서의 한국어를 이해하려면 기본적으로 알아야 하는 것들이다. 한 눈에 봐도 보다 전문적이다. 그러나 이러한 규범이 바탕이 되어야만 디지털 한국어의 자유로운 활용도 가능하다.

디지털 언어는 표준어 파괴범?

디지털 언어는 표준어를 파괴하는 폭력성 측면에서 비판 받곤 한다. 예컨대 ‘오진다’, ‘리즈 시절’ 같은 인터넷 용어를 글쓰기에 그대로 가져다 쓰는 것이 문제라는 식이다. 실제로 지나치게 재미에만 치중하는 바람에 정작 의사소통의 방해를 불러오는 사례도 적지 않다. 하지만 인터넷 용어의 표준어 파괴는 ‘최근’이라고 하기엔 너무 오래된 이슈다. PC통신 시절에도 ‘하이루’나 ‘방가방가’를 향한 날선 비판은 있었다. 그렇다고 현재의 표준어가 파괴되었나? 아니다. 분명한 규범으로서의 한국어가 존재했기 때문이다. 이처럼 가지가 아무리 뻗어 나가도 뿌리가 튼튼하면 나무는 흔들리지 않는다.

디지털 언어, 자유롭게 뻗어 나가는 가지

뿌리만 튼튼하다면 가지를 뻗는 일은 보다 활발해질 수 있다. 언어를 더 다양하게 활용해보는 일은 그것을 파괴하는 폭력이 아니라 언어가 끊임없이 성장하기 위한 경험치를 쌓는 과정이다. 여기에는 물론 줄임말이나 야민정음 같이 한국어를 ‘가지고 노는’ 행위도 포함된다. 디지털 한국어의 가능성을 시험해보는 것이라고 볼 수도 있다. 한국어가 어렵다는 인식에 얽매이지 않고 그것을 다양하게, 심지어 순수한 재미를 위해 써보는 것도 언어를 더욱 풍부하게 해주는 요인이 되는 것이다. 이제 각자의 영역에서 한국어라는 나무를 구성하는 뿌리와 가지를 가꿔가는 이들을 살펴보자.