월급이 내 통장을 스치게 만드는 주범을 찾습니다

콘텐츠 시장을 통해 알아보는 소비 패턴

요즘 같아선 결제 알림 문자가 낯설 때가 한두 번이 아니다. 그도 그럴 것이, 결제 채널도 콘텐츠도 모두 각양각색이기 때문이다. 이번 달 역시 결제 알림 문자와 함께 통장은 빠르게 텅장이 되고 있다. 대체, 월급이 내 통장을 스치게 만드는 소비의 주범이 무엇인지 최근 콘텐츠 시장을 통해 살펴봤다.

스토리만 좋다면 플랫폼은 상관없어

“펀딩하신 OOO 프로젝트가 성공적으로 종료되어 OOO원이 오늘 17시에 결제됩니다.”

내가 이런 상품을 결제했었나 알림을 받는 순간 혼란이 온다. 크라우드 펀딩은 온라인을 통해 불특정 다수로부터 자금을 모으는 방식이다. 상품을 예약한 후, 판매자가 목표로 한 금액에 도달하면 그 이후 결제가 되는 시스템이기에 결제 알림을 받으면 잠깐 혼란스럽기도 하다. 상품을 예약한 뒤, 결제가 진행되고 상품을 받기까지도 (적어도) 한 달이 넘게 걸리는 크라우드 펀딩을 하는 이유는 무엇일까. 플랫폼이 매력적이어서? 콘텐츠가 매력적이어서? 기자가 이용하는 크라우드펀딩 플랫폼은 주로 ‘와디즈’와 ‘텀블벅’으로 플랫폼이 구매 의사를 좌지우지하지는 않는다. 콘텐츠 역시 안경, 책, 향수 등 일관된 패턴이 없다. 다만, 크라우드 펀딩으로 상품을 구매하는 공통된 이유는 있다. 브랜드나 필자(책이라면)가 지닌 매력적인 스토리.

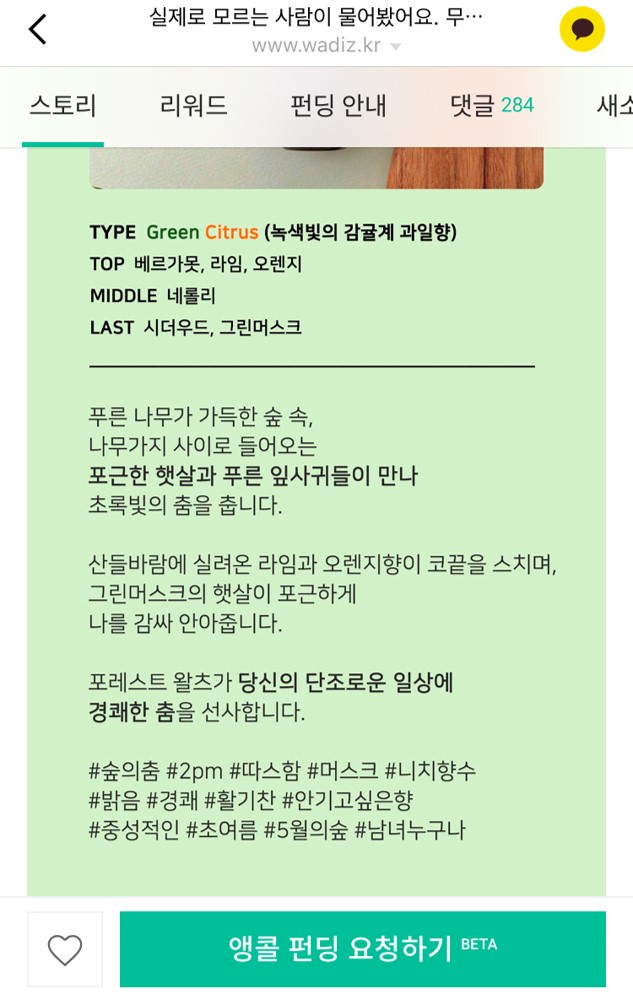

최근 와디즈를 통해 향수 브랜드 펀딩에 참여했다. 인스타그램 광고를 통해 기자의 눈에 들어온 제품 문구가 가장 큰 영향을 미쳤다. ‘실제로 모르는 사람이 물어봤어요. 무슨 향수 쓰시냐고’. 향 덕후인 기자는 앞을 스쳐 지나가며 기분 좋은 향을 내는 이들을 마주칠 때면 ‘대체 저런 향수는 어디서 사는 걸까. 진짜 물어보고 싶다’는 생각과 함께 내게도 저런 향이 나는 기분 좋은 상상을 하곤 한다. 취향을 저격하는 문구에 상품 상세 페이지에 들어선 기자는 바로 결제를 진행할 수밖에 없었다.

온라인을 통해 대부분의 상품을 예측해 구매할 수 있지만 향수는 리스크가 너무나 큰 품목이기도 하다. 하지만 상품 상세 페이지에 향을 설명한 텍스트는 향에 대한 궁금증을 불러일으키기에 충분했다.

스토리만 좋다면 오랜 시간을 기다려야 하는 크라우드 펀딩이라도 상관없다 마치 텍스트에서 향이 나는 듯 제품 스토리텔링을 매력적으로 표현 마치 텍스트에서 향이 나는 듯 제품 스토리텔링을 매력적으로 표현

시간마다 숲이 갖고 있는 고유의 향기들을 숲의 아침, 낮, 저녁시간 총 세 가지 향으로 담았는데 향의 스토리를 위와 같이 표현한다. 텍스트에서 마치 향이 나는 듯 매력적으로 다가온다.

최근 많은 브랜드가 잡지와 같은 페이퍼 콘텐츠를 취하는 이유도 이와 다르지 않을 것이다. 브랜드 가치를 좀 더 깊고 잔잔한 이야기로 전달하고자 함이리라. ‘동영’이 콘텐츠 시장을 지배하고 있다고 하지만 텍스트는 브랜드를 전할 수 있는 가장 본질이 아닐까.

시선의 힘을 기르게 해주는 브랜드

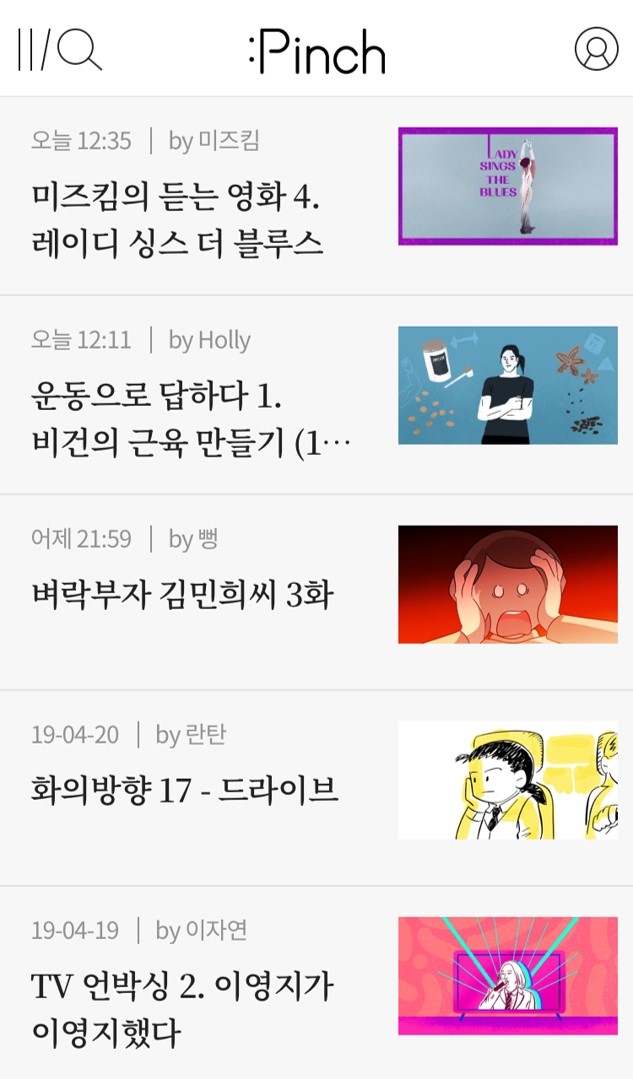

마케팅 업계를 다루며 방향을 잃고 갈팡질팡할 때가 있다. 유료 멤버십 플랫폼 ‘퍼블리’ 콘텐츠는 기자가 만들어야 하는 콘텐츠의 방향성을 잡아나갈 수 있게 해줬다. 그렇게 구독 콘텐츠의 매력에 빠져들기 시작했다. 최근 새롭게 구독하기 시작한 서비스 ‘핀치(Pinch)’도 그 중 하나. 페미니즘에 대한 이야기가 책, 광고, 마케팅을 불문하고 새롭게(?) 떠오르기 시작할 무렵. 이런 시선으로 다시금 바라본 세상은 오류도, 실수도, 빈번하게 일어나고 있었다. 심지어는 스스로도 알아 채지 못할 정도로.

그렇게 여기저기 난무하는 이야기와 시선들에 무엇이 옳고 그른지 혼란스럽던 때, 핀치는 페미니즘의 시선으로 세상을 바라보는 힘을 기르게 만들어주었다.

여성들의 생각과 경험을 공유하는

여성 미디어 스타트업 ‘핀치’

여성들의 생각과 경험을 공유하는

여성 미디어 스타트업 ‘핀치’

핀치는 ‘여자가 여자의 미래다’라는 슬로건 아래 한국의 역동적인 여성들이 모여 생각과 경험을 공유하는 멤버십 전용 콘텐츠 서비스다. 콘텐츠는 비혼, 임신중단권, 커리어 등 다양한 여성 크리에이터들이 자신의 경험담과 의견을 풀어낸다.

여성이 당당해지는 시크릿 성형

내 남자에게 사랑받는 방법

남편 기 살리는 자기관리의 끝판왕

여전히 광고문구에 흔하게 등장하는 위의 문구들. 지금 우리 브랜드가 SNS 콘텐츠 속 사용하는 짧은 문구는 여성이 아니더라도 그 누군가를 저격하고 있을지 모른다. 우리가 이러한 미디어를 통해서든 그 어떤 방식으로든 공감능력을 기르기 위한 노력을 끊임없이 시도해야 하는 이유이기도 하다.

콘텐츠에 따라 달라지는 플랫폼 소비

동료들과 현재 어떤 동영상 플랫폼을 사용하는지 이야기를 나눈 적이 있다. 결론은, 취향에 따라, 보고 싶은 콘텐츠에 따라 어느 하나에 정착하지 못하고 플랫폼 유목민 생활을 하고 있다는 것. 이는, 왓챠플레이가 빠르게 성장할 수 있었던 요인인 다음의 내용을 통해 잘 드러난다.

넷플릭스 덕분에 성장 속도가 빨라졌습니다. 넷플릭스가 오리지널 콘텐츠 ‘옥자’나 ‘킹덤’을 공개할 때마다 왓챠플레이 앱(응용프로그램)의 다운로드가 급증했습니다. 인터넷동영상서비스(OTT)로 한국 영화나 드라마를 즐길 수 있다는 인식이 확산되면서 이런 콘텐츠를 많이 보유한 왓챠플레이에 대한 이용자들의 관심이 높아졌기 때문이죠.

<‘왓챠플레이’ 급성장…“맞춤형 서비스로 넷플릭스 공세 이겨냈죠”, 한국경제, 2019.04.08>

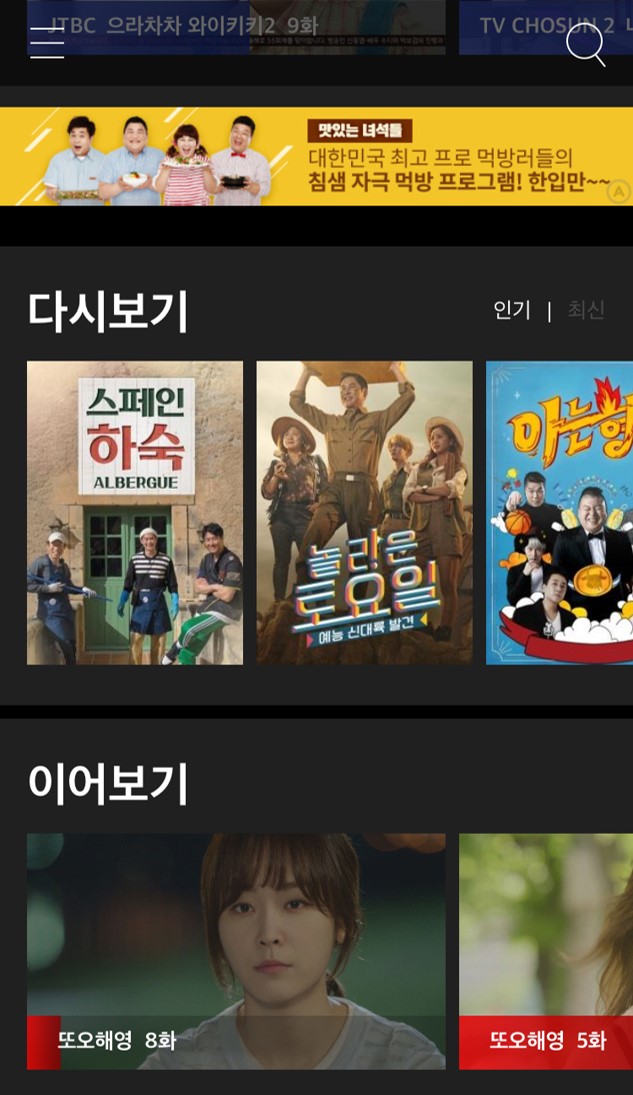

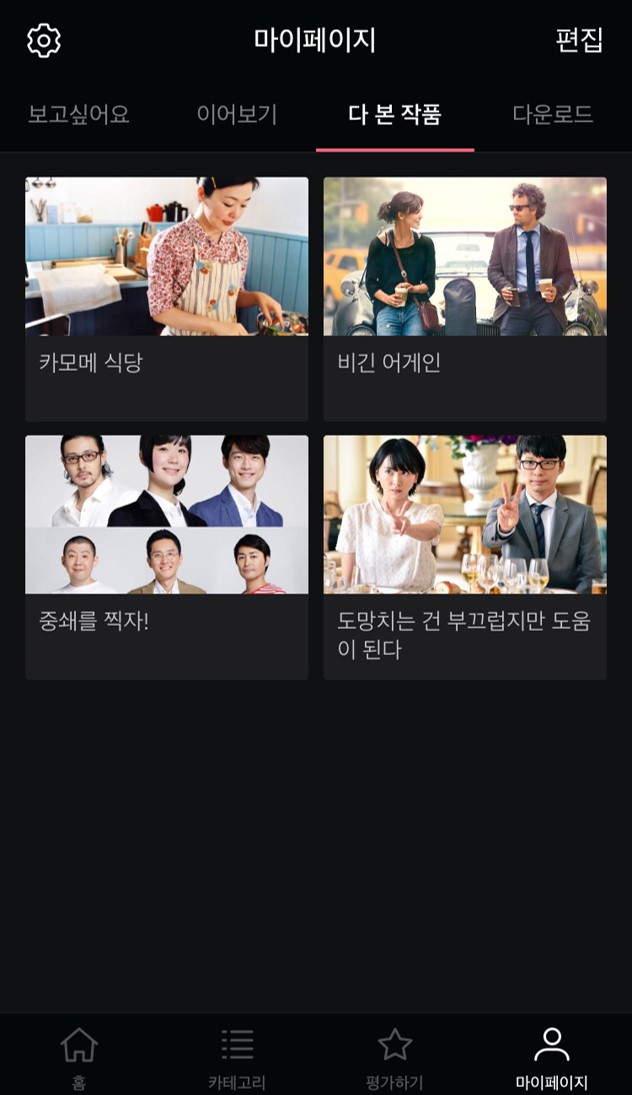

기자의 영상 플랫폼 사용 패턴을 예로 들어볼까. 처음 넷플릭스를 구독하기 시작한 기자는 한 가지 문제점에 봉착한다. 생각보다 넷플릭스의 콘텐츠가 기자 취향과 맞지 않다는 것. 일본 드라마나 영화를 선호하는 기자는 그렇게 왓챠플레이를 동시에 구독하게 된다. 넷플릭스로 동영상 플랫폼 구독을 시작하며 자연스럽게 콘텐츠로

인해 왓챠플레이로 이어진 것이다. 결국, 플랫폼과 플랫폼의 경쟁이 아닌 콘텐츠와 콘텐츠의 경쟁이었기에 가능한 소비 패턴일 것이다.

tvN 콘텐츠를 애정하는 기자는

티빙을 선택했다.실제 왓챠플레이에서 기자가 소비한 콘텐츠는 대부분 일본 드라마와 영화였다.

‘브랜드’ + ‘-하다’

‘유튜브하다’, ‘넷플릭스하다’처럼 플랫폼이 하나의 고유명사로 쓰이는 요즘. 하지만 유튜브가 하나의 고유명사가 되기 이전을 우리는 기억한다. 매력적인 콘텐츠와 크리에이터가 유튜브로 유입되기 시작하며 자연스레 소비자는 유튜브라는 플랫폼으로 몰리기 시작했다는 걸. 브랜드도 플랫폼도 아닌 결국은 그들이 지니고 있는 콘텐츠에 소비자가 몰린다는 뻔한 사실을, 기자는 텅장이 된 통장을 부여잡으며 다시금 깨닫는다.