몰입을 위한 사용자 인터페이스

몰입을 지속시키는 것의 중요성

들어가며

스크린을 통해 영화를 볼 때, 우리는 어느 순간 영화 속에 들어가 구경꾼이 되기도, 주인공의 친구가 되기도, 때로는 주인공이 되기도 한다. 아니 꼭 영화가 아니더라도, 충격적인 사건 현장을 보도하는 뉴스 영상을 보며 종종 마치 그곳에 내가 존재하는 듯한 공포에 휩싸이며 영상 안으로 빨려 들어가기도 한다. 나는 분명히, 명명백백히, 우리집 거실의 텔레비전 앞에 편안하게 있다는 팩트가 있는데, 어쩌다 스크린 안 공간으로 들어가 있는 듯한 착각이 드는 것일까?

Habitation Theory

스크린을 통한 정보만으로 그리고 스피커로 나오는 청각자극만으로, 영상을 관람하는 사람은 자신의 현실적 존재 공간을 잊어버린다. 그리고 눈앞 미디어가 만들어낸 가공의(혹은 이미 지나간) 세계 속으로 들어가는 느낌을 받게 된다. 가상 공간에 대한 ‘체험’이라 하면 먼저 떠오르는 VR(Virtual Reality). VR 특수 안경을 끼도록 해 현실의 정보로 가상의 느낌이 깨지지 않게 한 것도 아닌데 상대적으로 적은 자극 만으로도 시청자가 가상의 공간으로 들어갈 수 있는 이유는 소위 심리적인 집중력 때문이라고 할 수 있다.

다양한 주장과 이론이 있겠지만 그 중 하나는 습관화 이론(Cowan, 1995)이다. 이 이론에 따르면, 인간의 지각은 받아들이는 주변 정보에 변화가 없는 경우, 해당 정보로부터의 자극에 무디어지는 경향이 있다. 텔레비전을 시청할 때, 텔레비전과 나 사이의 현실적 공간이라는 인식과 그것에 대한 정보자극이 있음에도 텔레비전 영상에 대한 집중이 길어질수록 이런 현실의 자극은 점차 무디어지게 되는 것이다. 즉 그 내용상 변화가 없는 현실 공간은 시간이 지날수록 감각에서 지각으로 이어지는 인간의 정보처리 단계를 통과하지 않게 되는 것이라 할 수 있다. 인간은 변화 없는 혹은 반복되는 감각을 지각할 때, 어느 순간 필터 역할을 하게 되는 신경모형(Neural Model)을 만든다는 것이 습관화 이론이 주장하는 개념이다. 즉, 지루하게 반복되는 자극이나 정보에 신경모형이 만들어지면, 해당 자극이나 정보에 노출은 되지만 지각되지 않는 현상이 일어난다는 것이다(Kim, 2001).

Negative Priming

일부 정보만으로 마음이 지배되는 현상을 가능하게 하는 또 다른 인지적 과정에는, 부정적 프라이밍 (Negative Priming—Greenwald, 1972)이라는 것이 있다. 이는 쉽게 말해 특정 정보를 지각하지 않으려는 의도적인 노력이라고 할 수 있다. 즉 내가 원하는 정보를 보다 효과적으로 지각하기위해 나머지 불필요한 정보에 대한 주의는 차단하는, 또 그렇게 함으로써 자신의 한정된 뇌 자원을 효과적으로 쓰려는 것이다. 뇌자원의 선택과 집중이라고 볼 수 있겠다.

습관화이론과 부정적 강조 등의 경향으로 우리는 시끄러운 장소, 버스 안, 지하철 안에서도 꿀잠을 잘 수 있다. 잠에 방해가 될 수 있는 소음이 지속되더라도, 우리의 뇌는 이를 필터링 하고 부정적 프라이밍을 통해 지각 대상에서 벗어나도록 함으로써 잠자기가 가능하도록 만든다. 그리고 깨어나게 되는 시점은 소음이 사라지는 때이다. 주변 소음을 고려해 세팅해 놓은 상태의 지속이 깨지게 되면 달라진 지각 환경에 대한 변화가 발생하고, 이것이 사람을 깨우기 때문이다.

몰입을 지속시키는 것의 중요성

어쨌든 이런 특정 정보에 대한 몰입을 더 강화하기 위해서 영상 제공자들은 많은 노력을 하게 된다. 왜냐하면 자신들이 만들어낸 이야기 영상 속으로 사람들을 끌어들이고 머물게 하는 것이 영상 제작의 목적이기 때문이다.

영상 안으로 끌어들이는 방법에는 여러가지가 있겠지만 영상 콘텐츠 자체에 장치를 만드는 경우도 있고, 해당 영상을 전달하는 과정, 미디어 형식을 통해 더 몰입하게 하는 방법이 있을 수 있다. 영상 제작 시에는 시청자와 공간 확장의 암시를 통해 같은 공간이라는 착각을 줄 수 있다. 영상 안에서 연기하는 연기자들의 시선이 시청자와 같으면 역시 같은 공간으로 느껴질 것이고, 연기자들이 종종 시청자와 눈을 맞추기도 하는 듯 카메라를 응시한다면 정말 같은 공간 바로 옆에서 누군가의 이야기를 직접 듣는 듯한 착각에 더 빠지게 만들 수 있을 것이다.

물론 시청자의 시선을 끌고 이야기 안으로 끌어들이는 기법은 무수히 많다. 압도적인 그래픽 효과도 있고, 드론 카메라를 통해 인간의 시선으로 볼 수 없는 것을 보여주면서 영상의 매력도를 높이기도 한다. 하지만 일단 여기서는 시청자 공간의 확장을 겨냥한 영상 기법만 이야기해 보았다. 한마디로 같은 공간에 있다는 공간적 큐(Cue)를 곳곳에 넣어 한 공간(스크린이 제공하는 가상의 공간)에 있는 듯한 느낌을 주고 이를 더욱 강화, 유지하도록 한다. 그렇기에 시청자는 영상과 함께 만들어지는 이야기 속 공간에서 쉽게 빠져나갈 수 없다. 즉, 몰입 상태가 되는 것이다.

몰입의 상태는 영상 제공자에게나 이용자에게나 모두가 지향하는 공통의 UX이다. 따라서 영상을 위한 사용자 인터페이스는 영상 콘텐츠에 잘 몰입할 수 있도록 지원하는 인터페이스여야 한다. 스스로를 숨기는 사용자 인터페이스여야 영상 서비스에서 추구하는 UX를 만들어낼 수 있다.

영상 서비스 사용자 인터페이스

이런 영상들을 운영하는 ICT(Information Communication Technologies) 서비스의 인터페이스는 다양하다. 텔레비전, 컴퓨터 모니터, 테블릿 PC 화면은 물론 모바일, 극장 화면도 있을 것이니 말이다. 이런 미디어들은 영상이나 콘텐츠 소비를 도와주는 인터페이스를 만들어야 한다.

모니터를 감싸는 베젤이 얇아지는 이유는 디자인적 측면이 많이 강조되기도 하지만, 사실 영상 몰입에 적합한 면도 있다. 베젤은 영상과 현실 공간의 경계인데, 영상을 보다가 이 경계를 발견하게 되면 시청자는 현실을 자각하게 되고, 즉시 영상 속 공간에서의 몰입이 끝날 수 있기 때문이다. 이런 측면의 경험가치를 지향할 제품이라면 베젤의 존재감을 약화시키는 것이 권장될 수 있겠다.

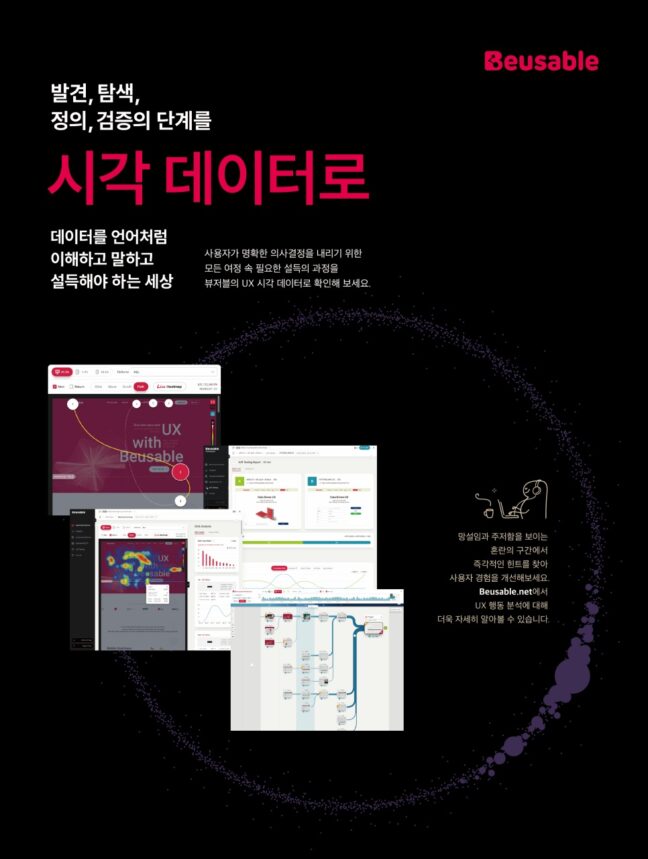

디지털 서비스의 영상 플레이어 역시 마찬가지로 영상 몰입에 방해를 줄 수 있는 요소를 최소화하여야 한다는 콘셉트로부터 만들어졌다. 이에, 대부분의 영상플레이어들은 모든 요소를 자동으로 감추도록 하고 있다.

몰입을 지향하는 ICT 서비스는 이러닝을 포함해 아주 다양하다. 학습 콘텐츠를 찾아낸 이용자는 어느 순간 학습을 위한 콘텐츠에 집중해야 한다. 그 지점에서의 인터페이스는 숨어줘야 하고, 모니터링을 위한 솔루션에서, 리포팅 화면에서도 역시 리포팅 콘텐츠 자체에 몰입할 수 있도록 인터페이스는 약화시켜야 한다.

사용자와 만나는 접점의 모든 것을 사용자 인터페이스라고 할 수 있다. 다만, 서비스에 따라 사용자 인터페이스는 그 존재감을 최소화해야 하는 지점이 있다는 것을 잘 찾아 낸다면, 이용자들의 서비스 이용 몰입과 긍정적 경험가치를 향상시킬 수 있겠다.