똑똑해지는 디지털 서비스에 대한 이해와 기대

매트리스의 에이전트

영화 ‘매트릭스’에는 악당으로 ‘에이전트’가 존재한다. 디지털 세계인 매트릭스도, 주인공도 이미 디지털 코드로 구성된 가상이지만 에이전트(Agent)는 원래 디지털에 존재하는 디지털 코드 덩어리이다.

에이전트는 주인공을 추적하면서 괴롭히기 위해 주인공의 형상인 사람의 형상을 하고 있다. 주인공인 인간을 제압하기 위해, 디지털 안에서는 무엇이든 될 수 있었던 악당, 에이전트를 그냥 인간과 동일하게 해 놓았다는 것은 영화적 한계로 넘어갈 것이 아닌, 디지털 서비스를 설계하는 우리에게 의미심장한 메시지를 던져주는 듯하다.

소프트웨어학에서는 에이전트(Agent)에 대해 ‘상호작용하는 대상에게 맞는 도움을 제공하는 프로그램, 혹은 이용자의 간섭 없이 알아서 자동으로 임무를 수행하는데, 필요에 따라 사람 혹은 또 다른 에이전트와 상호작용할 수 있는 프로그램, 혹은 사용자의 직접적 조작 없이도 사용자를 능동적으로 작동하는, 어느 정도의 자율성을 가진 컴퓨터나 소프트웨어’라고들 정의하고 있다.(Schiaffino & Amandi, 2004; Wooldrdge & Jennings, 1995; Lieberman, 1997; Maes, 1994).

결론적으로 에이전트는 어떤 목적을 진행할 수 있는 프로그램 단위를 의미하는데, 알파고도 이런 수많은 에이전트로 구성되었을 것이다.

하지만 에이전트는 작은 단위에게도, 여러 에이전트로 구성된 더 큰 개념적 덩어리에도 에이전트라 칭할 수 있어 보이는데, 여러 연구자에 의해 다양한 층위로 불리고 해석되지만 어쨌든 디지털 서비스에서의 각종 알고리즘이나 AI 등을 통칭해서 에이전트라고 하는 것이 무난해 보인다.

에이전트들은 기술의 발전에 따라, 다양한 감지(sensing) 기술로 환경 데이터를 수집하거나, 네트워크로 필요한 빅데이터를 공급받으면서, 점점 똑똑해지면서 인간의 공간을 채우고 있다.

오프라인 현실에서의 에이전트는 용역 서비스를 해 주시는 분들을 지칭한다. 부동산을 대신 관리하거나 매매해 주는 사람을 Estimate ‘agent’ 라 하거나, 누군가의 비밀을 대신 캐내기 위해 열일 하는 탐정은 Security ‘agent’, 여행을 가고 싶어 하는 고객을 대신해서 호텔을 알아봐 주고, 장소를 추천하여 항공권도 사주는 등, 여행이라는 목표가 잘 진행될 수 있도록 도와주고, 업무를 대행해주는 여행사 직원은 Travel ‘agent’로 말이다.

그러고 보면 에이전트는 현실에서나 디지털세계에서나 고객의 특정할 수 있는 임무를 대신해 주는 ‘누군가’라는 콘셉트가 같은 것 같다.

음악 틀어주는 에이전트

요즘 음악 장비를 통해 음악 듣기는 너무 쉽다. 하지만 과거에는 그렇지 못했다. LP와 턴테이블이 있던 시절 필자는 어떤 가수의 특정 노래를 듣고 싶을 때면 시간이 필요했다. 일단 LP를 꽂아 놓은 선반으로 다가간다. 가나다순 등, 정리한 기준에 따라 LP 판을 찾는다. 뭐 이런 식으로 LP판를 찾아내면, 다시 판에 쓰인 수록곡 목록을 꼼꼼히 살피고, 드디어 원하는 곡을 찾는다.

하지만 아직 끝나지 않았다. 그 곡인 몇 번째에 있는지를 확인하고 턴테이블에 올린다. 턴테이블 바늘을 가져와 그 곡이 있는 지점에 정확히 놓기 위해 눈을 크게 뜨고 집중한다. 왜냐하면 판이 돌고 있기 때문이다(나만의 경험인지 모르겠지만 하여간…). 드디어 곡이 흘러나오면 아, 지금까지의 고생이 눈 녹듯 사라지고, 음악의 세계에 빠져든다. 결과적으로 나는 음악을 즐기지 않는 부류로 성장했다.

어쨌든, 지금은 좋아하는 곡을 듣고 싶다면, ‘누군가’에게 틀어 달라고 하면 되는 것 같다. 누군가는 과거 필자가 곡을 듣기 위해 했던 지난한 작업들을 순식간에 해치우고, 음악을 들려준다.

고객과 상담하는 에이전트

각종 인터넷 쇼핑몰, 통신사 등에서는 고객센터나 고객과의 소통을 위해 챗봇 서비스를 한창 구축해 운영하고 있다. 고객과의 접점을 확장하고 강화하겠다는 서비스 목표에서 시작된 것일 테다. 성과는 일단 모르겠지만 하여간 그 아이디어 자체는 고객을 응대하는 서비스 주체인 ‘누군가’를 즉, 에이전트를 만들어 낸 것이다.

사실 특정 제품과 관련해 고객과의 소통은 충분히 패턴화 및 시나리오화할 수 있는 아이디어와 사람처럼 흉내 내는 상호작용의 기술로 챗봇이 기존 고객센터 직원을 대신할 수 있을 것이라는 기대와 함께…

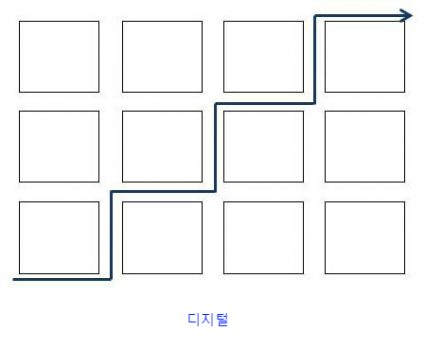

기존의 디지털 고객센터는 홈페이지에 메뉴를 나열하는 정도였고, 고객이 능동적으로 메뉴를 탐색하고, 질문하는 방법을 익히고, 고객 스스로 하고자 하는 질문이 나열된 카테고리의 어디에 해당하는지 고민하고, 질문이나 궁금한 것을 입력하는 과정에서 시스템, 컴퓨터는 고객에게 여러 과정에서의 Task를 요구했었고, 고객은 그러한 컴퓨터나 시스템의 요청에 군말 없이 따라줬다. 하지만 이제 디지털 서비스가 인간 중심으로 바뀌고 있는 상황에서, 컴퓨터나 시스템이 더 이상 고객에게 요청하지 않도록, 에이전트들을 ‘고용’하고 있는 것이다. 이런 시대에 고객은 이제 의식의 흐름대로 타이핑해도 소통이 시작되니, 뭔가 좋아지긴 한 것 같다.

에이전트에 거는 기대

에이전트들이 디지털 세계에서 매우 바빠지고 있다. 디지털로 인간의 공간이 채워지면서, 기존 인간에 의해 제공되던 서비스가 하나둘, 에이전트가 척척 해낼 것 같기 때문이다.

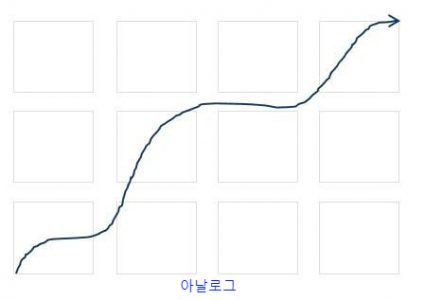

성숙의 단계를 가지 않고 있는 에이전트들의 서비스는 새롭기는 하지만, 아직은 이상과 구축 후 현실 사이에는 분명히 차이가 존재한다. 서비스를 실제 해 보니 아직은 부족한 것이 많을 것이다. 현실에서의 무정형 고객 상호작용은 정형의 매트릭스 안으로 짜 맞추는 형국이니 어렵다.

하지만, 에이전트 서비스의 목표는 오프라인에 있는 인간처럼 똑같이 해내는 것이 되어서는 안 된다. 왜냐하면 에이전트를 대하는 인간(이용자)은 상호작용하는 대상(에이전트)이 인간이 아니라는 것을 알고 있기 때문에 기술의 부자연스러움을 받아들일 마음의 준비는 되어 있기 때문이다. 다만, 에이전트이기 때문에 줄 수 있는 인간 이상의 어떤 가치를 주는 것이 중요하다.

에이전트 서비스는 인간을 대신해서 특정 임무를 해 주는 것으로 시작했지만, 디지털의 가능성과 인간의 한계성 사이에서, 어떤 전략으로 고객과 상호작용할지의 방향을 잘 잡는 것이, 우리가 늘 지향하는 ‘좋은 UX’를 만들어 내는 데 아주 중요한 역할을 할 것으로 보인다.