디지털 감수성, 당신에게는 인싸력이 있나요?

요즘 것들의 문화와 트렌드를 이해하는 법

아무 노래 챌린지, 달고나 커피, 1일 1깡…

올해도 다양한 디지털 문화코드가 큰 관심과 사랑을 받았습니다. 과거에는 이처럼 새로운 유행과 문화를 TV 같은 대중매체에서 선도했죠. 그를 통해 스타가 탄생하기도 했고요. “요즘엔 이게 유행이래!”라는 말이 나온 맥락을 거슬러 올라가면 그 시작에는 항상 TV 속 누군가가 있었습니다. 하지만 현재 디지털 문화는 대중 스스로 만든 유행과 트렌드를 기반으로 합니다. 대중의 관심을 사로잡고 화제를 끌어모으려면 디지털 문화를 이해하는 능력이 중요해졌습니다. 인기있는 스타 모델이나 천재적인 마케터의 슈퍼 플레이에 의존하던 시대는 막을 내린 지 오래입니다.

디지털 문화와 환경을 잘 이해하고 ‘요즘 것’이 뭔지 캐치하는 능력을 ‘디지털 감수성’이라고 부릅니다. 여기서 잠깐. ‘감성’이 아닌 ‘감수성’이라고 부르는 이유는 뭘까요. 바로 ‘외부 자극을 수용하는 성질’을 강조하기 위해서입니다. 요즘 세대는 유행에 빠르게 스며들고 그 안에서 캐치한 문화 코드를 응용하는 데에 어려움을 겪지 않습니다. 최신 유행을 선도하는 디지털 감수성에 대해 더 알아볼까요? 디지털 세대는 어떤 특징을 갖고 있을까요?

첫 번째, 오리지널리티에 반응한다–휘발성

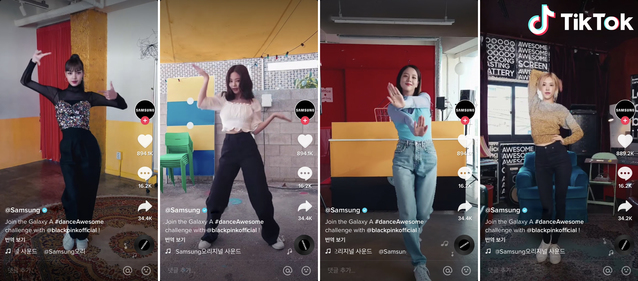

지코의 ‘아무 노래 챌린지’ 이후 그와 비슷한 챌린지 마케팅이 우후죽순 생겨났지만 처음처럼 큰 반응을 이끌어내지는 못했습니다. 당연하죠. 챌린지라는 방식은 이미 신선하지 않으니까요. 디지털 세대는 신선한 것에는 뜨겁게 반응하지만 신선함이 휘발되면 다시 반응하지 않습니다. 스웨그나 플렉스 같은 단어가 유행하고 인스타그램이 중요한 플랫폼이 된 시대가 의미하는 것은 ‘나 스스로 빛나는 모습’입니다. 신선한 것은 자기 가치를 높여줍니다. 반면 지나간 것은 모방에 불과하죠. 모방에 동조한다고 자신의 가치를 올릴 수는 없으니 반응하지 않는 것입니다.

그러나 불행하게도 대부분의 기업은 이러한 맥락을 이해하지 못하고 결과만 바라봅니다. ‘우리도 챌린지 한 번 해보자’라며 뒤늦게 뛰어들지만 조용히 사라지죠. 디지털 세대는 개성 있고 창조적인 것을 원합니다. 독창적이기만 한다면 심지어 촌스러워도 괜찮아요. 유튜브나 아프리카 등에서 흥하는 콘텐츠 중 ‘저걸 왜 보지?’ 싶었던 것들도 그와 같은 다양성 측면에서 수용된 것이라고 볼 수 있습니다.

두 번째, 모방하려면 더 웃겨라–연쇄성

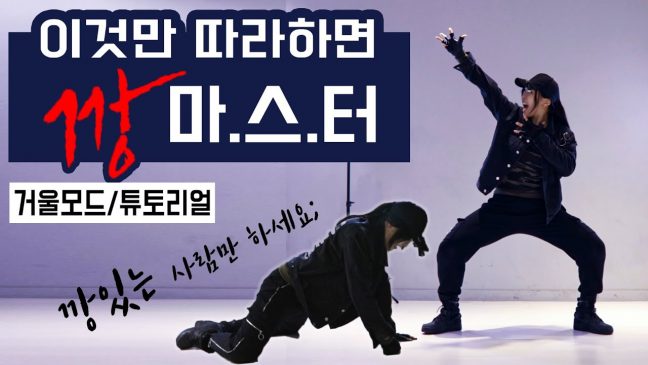

‘콘텐츠 피라미드’를 아시나요? 대표 사례인 ‘1일 1깡’으로 설명해드리겠습니다. 먼저 우스꽝스러운 동작으로 비의 깡 안무를 패러디한 영상이 시드 콘텐츠로서의 역할을 수행했습니다. 이후 다른 유저들이 수많은 콘텐츠를 재생산하면서 자연스럽게 확산됐죠. 이때 후속 콘텐츠가 성공하려면 기존 콘텐츠보다 더 재밌거나 색다른 요소가 필요합니다. 이 박사 음악에 깡 안무를 매칭시키거나 재치 있는 사용자 댓글을 영상과 함께 보여주는 것처럼요.

A라는 원 소스가 A-1, A-2 형태로 진화하다 보면 어느 순간 B라는 새로운 창작물이 탄생하기도 합니다. 이러한 연쇄작용은 패러디 문화와 비슷하지만 창작이 거듭될수록 파급력도 누적된다는 점에서 차이가 있습니다. 결국 비를 공중파 예능에 소환해낸 모든 여정이 하나의 트렌드가 탄생하는 과정이나 다름없는 셈이죠. 그런데 디지털 감수성이 낮은 이들에게는 최종 결과값인 ‘공중파 예능 출연’만 눈에 띕니다. 맥락을 모르니 비가 갑자기 3년 전 노래를 부르는 걸 보고 그저 고개를 갸우뚱할 수밖에 없는 것이죠.

세 번째, 지나친 것도 다시 본다 – 재해석성

디지털 세대는 트렌디한 걸 원합니다. 하지만 그것이 꼭 ‘최근’ 나온 것만 가리키지는 않습니다. 박찬호의 투 머치 토커, 김영철의 4딸라, 김응수의 곽철용, 염따의 플렉스, 비의 1일 1깡. 일반적인 관점에서 이들의 이미지는 상당히 오랫 동안 소비돼 왔습니다. 하지만 디지털 세대는 방탄소년단이나 지드래곤처럼 누구나 인정하는 인물이 아니라도 주목할 준비가 돼 있습니다. 무심코 지나친 것들을 새로운 시각으로 바라보고 신선한 매력을 발견하곤 합니다. 레트로 또는 뉴트로와 비슷하지만 엄밀히 말하면 옛것에 대한 그리움이 아니라는 점에서 차이를 갖습니다. 이미 알고 있거나 경험한 무언가에서 놓쳤던 매력을 ‘이스터에그’처럼 재발견하는 재미에 가깝죠.

디지털 콘텐츠로 다뤄지는 인물들은 공통적으로 캐릭터에 허점과 의외성이 있습니다. 근엄한 캐릭터의 가벼움, 멋진 캐릭터의 우스꽝스러움, 가벼운 캐릭터의 무게감 등 기존 이미지와 반대되는 매력이 포착될 때 입체적인 캐릭터로서 매력을 갖게 되는 것입니다. 놀릴 수 있는 여지가 많다는 점에서 끊임없이 밈으로 재생산되는 디지털 콘텐츠의 성격과도 잘 맞고요.

디지털 시대의 놀이문화는 더 이상 키치한 문화로 여겨지거나 그들만의 리그에 머물지 않습니다. 대중문화 전반으로 영향력이 확산되면서, 유행과 트렌드라는 사회적 현상을 조성하죠. 디지털 감수성의 중요성은 앞으로도 유행과 트렌드를 이끄는 근간이 될 것입니다. 인싸력을 장착하고 싶거나 사회적 트렌드를 부지런히 살펴야 하는 마케터라면 더욱 중요하게 생각해야겠죠.

과거에는 관객석에 앉은 대중이 무대 위를 쳐다봤습니다. 그러나 지금은 우리 모두가 무대 위에 서 있는 시대입니다. 이제 주말 저녁 TV 앞에 모여 앉지 않더라도 언제든지 손 안에서 새로운 이야기가 시작될 수 있죠. 모든 이들이 배우면서 동시에 연출가입니다. 어떤 이야기와 결말이 탄생할지는 그 누구도 모릅니다. 어떤 무대는 막이 내려갈 때, 또 어떤 이야기는 새로이 시작됩니다. 그것이 디지털 시대를 바라보는 기본적인 자세입니다.

이 글이 유익하셨거나 도움이 되셨다면?

곽팀장 ‘브런치’에서 다른 글도 구독해보세요!