그동안 ‘디지털 인사이트’에 무슨 일이 있었나

독자의 요구와 시대에 맞춰 변화 추구…

전문 큐레이터 영입으로 맞춤형 콘텐츠 확장 빌드업

참 말 많은 매체입니다.

왜 말이 많을까요?

<디지털인사이트는> 매거진은 창간 후 지금까지 시대를 들었다놨던 수 많은 디지털 트렌드의 생로병사를 목격했습니다. 세상을 떠들썩하게 했던 2000년 밀레니엄 버그부터 영상통화 시대, 소프트웨어 대여, PDA, DVD, N세대, 나아가 아이폰 발 스마트폰 충격, 웹2.0, 세컨드라이프, 프로슈머, AR/VR, 메타버스, 최근의 챗GPT와 생성형 AI까지 물밀듯 밀려온 시대의 키워드를 리얼하게 목격한 시대의 산증인인 셈입니다. 그 흔적을 모조리 매거진과 온라인에 기록하고 있습니다.

그러다, 시대가 빠르게 변화하면서 저희 매체도 변화해야 한다는 인식은 궤를 함께 했지만 어디서, 어디까지 체질을 개선해야 할지 알 수 없었습니다. 산업의 흐름이 굽이굽이칠 때마다 자잘한 시도를 거치던 어느 날, 큰 결정을 내렸습니다. 웹 생태계를 조망하는 <월간 w.e.b> 위에 디지털 마케팅 전문지 <월간 IM>을 녹이면서 <디지털인사이트>로 새단장한 것이죠. 그때가 2016년이었습니다. 가볍고 빠르게 시장에 대응하기 위한 결단이었습니다. 몸 하나로 날렵하게 움직이는 것은 좋았으나 콘텐츠가 가벼웠습니다. 디지털은 디지털대로, 매거진은 매거진대로 더듬더듬 길을 찾아가는 데 여념이 없었습니다.

그렇게 2020년을 맞이했습니다. 또 한 번의 재도약이 필요하다는 내부 의견이 하나로 모아졌습니다. 그런데 동시에 코로나19가 터지면서 시장 확장과 디지털(비대면)이라는 두 마리 토끼를 잡아야 했습니다.

한편으론, 잘 됐다는 생각도 했습니다.

네이버 뉴스와 제휴로 온라인 독자를 확장하기 위한 ‘디아이투데이’, 산업의 목소리를 대변하는 정론지로서 <디지털인사이트>의 색을 철저히 양분하되, 일일 뉴스 강화와 함께 기자는 더욱 넓고 풍부한 정보 공유를, 업계 실무진을 인사이터로 섭외해 통찰력 갖춘 지식 실무를 전달하고자 방침을 정했습니다.

<디지털인사이트> 매거진도 이때부터 격월간으로 개편, 시의성을 넘나드는 콘텐츠를 담아내 월호가 아닌 호수(Vol) 개념으로 독자여러분과 마주하고자 했습니다. 디아이투데이는 월 PV가 60만 회까지 오른 기적도 맛봤고, 매거진 구독자도 덩달아 늘었습니다. 니즈를 찾고, 독자와 마주할 용기가 생겼습니다.

2023년초. 또 한 번의 의미 있는 시도를 진행했습니다. 우선 전문성과 역할을 기반으로, 업무를 강화했습니다. 기존의 넥스트미디어그룹을 작고 가벼운 팀을 의미하는 셀(Cell)로 세분화해 MX(Media eXperience)팀, DX(Design eXperience)팀, BX(Business eXperience)팀, CX(Creative eXperience)팀으로 재단장했습니다. 빠른 의사결정과 실행력도 극대화했습니다.

여기서 주목할 부분은 바로 새로 단장한 BX(Business eXperience)팀, CX(Creative eXperience)팀의 구성입니다. 이 부분은 회사에서 과감한 투자가 이뤄졌기에 가능했던 부분이고, 그 성과가 보이고 있습니다. 실제, 외부 손님을 만나 얘기하다보면 “디지털인사이트 판권에서 봤는데, 해당 팀에서는 무엇을 중점으로 해나가고 있느냐?”는 질문을 받을 때가 많습니다.

BX(Business eXperience)팀은 말 그대로 대외적인 비즈니스 확장을 고려한 매거진 사업에 주력합니다. 특히 이 팀에는 콘텐츠 전문 큐레이터가 상주합니다. 디아이투데이에 실시간으로 게재된 전문 콘텐츠 중, 독자 중심으로 큐레이션해 매거진에 담아냅니다. PV도 중요한 기준이 될 수 있지만 독자에게 유용한 정보라면 숫자에 큰 의미를 두지 않다는 것이 담당자의 기준입니다. 커버디자인부터 인터뷰, 배열표까지 매거진의 전체적인 밑그림을 그리는 중요한 역할입니다.

더 자세히 말씀드리겠습니다.

BX팀은 비즈니스 확장에 있어 중요한, 독자를 가장 먼저 마주하게되는 첨병으로서 역할합니다. 출근해서 퇴근할 때까지 독자를 향한 찐사랑만 생각합니다. 독자의 니즈를 늘 분석하면서, 동시에 파트너사에 적합한 콘텐츠 관리, 혹은 이슈를 관리하며 소통해 나아갑니다.

그래서 BX팀에 슬쩍 물어봤습니다. 그랬더니 아래와 같은 이야기를 귀띔합니다.

“매거진을 받아볼 독자를 떠올리며, 파트너사에게도 어떤 브랜딩을 선사할지 고민해요. 매거진에만 담는 시의성을 고려한 후속기사도 MX팀과 함께 논의하기도 하고, 매거진 전담 에디터도 영입해 오프라인 인사이트를 확장합니다. 근데 그건 왜 물으세요???”

실제 지난 해 초, 개편 후 진행한 설문조사에서 눈길 끄는 독자의견이 하나 있었죠. 정리하면, 그는 “이전부터 디지털 인사이트를 관심 있게 봐왔고, 개편 후 많은 인사이트와 동기를 얻을 수 있어 정기구독 했다”는 것이었죠.”

BX팀은 나아가 ‘온라인 to 오프라인’ 프로세스 정착으로 CX팀과 협업하며 웹사이트 내 파트너사와의 소식과 포트플리오를 원활히 관리하는 것은 물론, 독자 피드백도 더욱 빠르게 대응하고 있습니다. MX팀과도 꾸준히 머리를 맞대며 콘텐츠의 질적 수준을 함께 끌어올리는 데 주력합니다. 여기에 DX팀의 둘째가라면 서러워할 디자인 퀄리티가 받쳐주면서 독자를 콘텐츠의 늪으로 안내하는 것이죠.

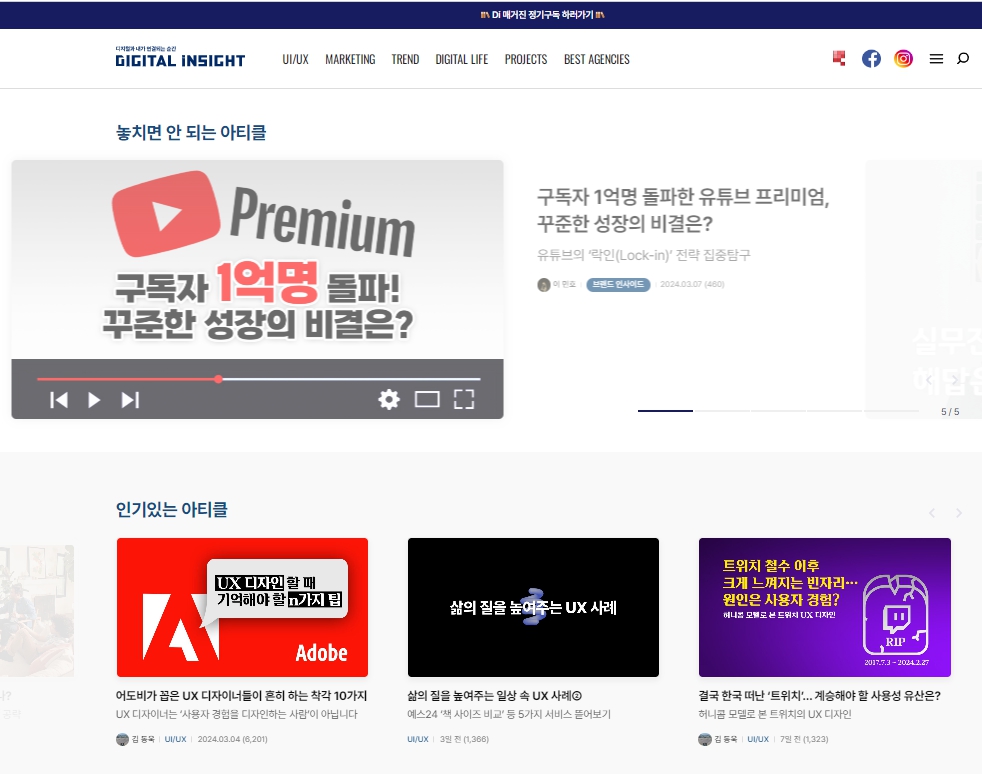

‘디아이투데이‘도 그에 맞춰 변화했습니다.

‘놓치면 안 되는 아티클’을 뉴스 최상단에 배치, 1회 접속한 독자 누구나 정보를 가져갈 수 있도록 구성했고, NEW PROJECT로 디지털 에이전시 산업의 흐름을 한눈에 조망할 수 있도록 배치했습니다. 또한, 전문적인 실무정보를 제공하는 전문가그룹 인사이터분들의 브랜드도 첫 화면에 배치해 팬덤을 구성할 수 있도록 설계했습니다.

여기서, MX팀은 콘텐츠의 영양 밸런스를 맞추기 위해 인사이터분들과 꾸준히 소통하며 독자분들께 실질적인 처방이 가미된 콘텐츠를 온라인으로 제공합니다. 이곳의 기사는 모두 네이버뉴스와 구글검색에 최적화돼 누구나 오래도록 검색해 자신이 원하는 콘텐츠를 언제 어디서든 찾아 충족할 수 있습니다.

정리하자면, 매체에 전문 콘텐츠 큐레이터가 상주해 비즈니스 확장력을 넓이는 부분, 뉴스 플랫폼에 산업을 대변할 수 있는 국내 내로라할 기업별 포트폴리오를 전면 배치해 내외부 고객과 소통할 수 있는 시너지를 최대로 끌어올린 UI 구성은 저희 <디지털인사이트>가 처음 시도하는 플랜이 아닐까 싶습니다.

<디지털인사이트>는 그렇기 때문에, 내부적으로 합심해 독자와 파트너사를 위해 달리느라 이러쿵저러쿵 ‘참 말 많은 매체’였던 것입니다. 당연히 말을 많이 해야지요. 소통이 된다는 의미 아니겠습니까?

솔직히 지금까지 걸어온 길, 쉽지 않았습니다.

몇 번이나 멈춰서서 가픈 숨을 내쉬면서도 이대로 포기할 수 없었습니다. 많은 이야기도 들었고, 이젠 그만 포기하라는 분도, 힘을 내라는 분도 계셨습니다. 물론 생존을 위한 돈도 중요했지만, 그 사이에서 우리 산업과 시대를 대변할 정론지 하나쯤은 있어야 한다는 나름 거창한 사명감과 알랑한 자존심이 있었던 것도 사실입니다. 그런 여정 속에서도 늘 후원과 구독을 멈추지 않았던 분들께 감사의 말씀을 드립니다.

수많은 이 시대의 주인공들이 <월간 w.e.b>과 <월간 IM>에 소개됐으며, 지금도 산업의 중요한 축이 되어 앞서나가고 있습니다. 가장 뿌듯한 순간입니다. 앞으로도 <디지털인사이트> 매거진과 온라인 미디어 ‘디아이투데이’는 재야의 전문가와 실무자를 양지로 모셔 그들만의 디지털 놀이터를 만들어드리겠습니다.

문화체육관광부 홈페이지에 접속하면 정기간행물 등록현황을 실시간으로 검색할 수 있습니다. 2024년 3월 15일 현재, 인터넷 신문은 1만1,846개, 잡지 등 정기간행물은 5,882개입니다. 인터넷 신문도 매년 그 수가 늘고 있고, 잡지 역시 2023년까지 꾸준히 상승곡선을 탔다는 건 무엇을 뜻할까요?

이제 제대로 한번 붙어볼랍니다.

맷집이 생겼습니다.

마지막으로, 그동안 시행착오도 많았습니다. 약속드립니다. 앞으로도 늘 한 곳에 멈춰있지 않고 늘 변화에 발맞춰 독자 여러분과 함께 하겠습니다. 많은 의견과 쓴소리, 앞으로도 부탁드립니다.

감사합니다.

– 디지털인사이트 발행인 류호현

– 디지털인사이트 편집인 김관식

seoulpol@wirelink.co.kr