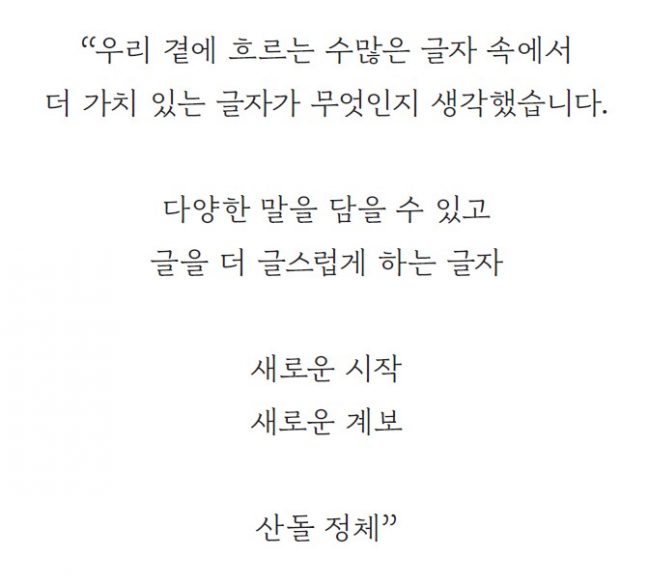

곁에 두고 오래 읽기 좋은, 산돌 정체

다양한 말을 담을 수 있고 글을 더 글스럽게 하는 산돌의 새로운 서체

2017년 2월, 그해 봄이 채 오기 전 산돌은 정체로 향하는 여정의 첫발을 내딛는다. 기존 본문 서체에서 느꼈던 아쉬움을 채우고, 보다 읽고 쓰기 좋은 서체를 만드는 것이 이들의 최종 목적지. 시대가 흐르며 사회 그리고 매체가 다양해짐에 따라 하나의 서체로 글의 다양한 결을 효과적으로 나타내기란 쉽지 않았다. 라틴 문화권보다 상대적으로 문자를 훨씬 역동적이고 화려하게 사용하는 우리나라 특성을 고려했을 때는 더욱이.

산돌은 하나의 정체성을 유지하면서도 다양한 분위기를 조화롭게 낼 수 있는 서체를 만들기 위해 뼈대, 무게, 너비를 축으로 자족을 확장했다. 즉, 수직적인 무게(굵기) 차이로 자족(글자 가족)을 늘리는 ‘가족’ 개념에서 더 나아가, 질감 차이로 더 많은 자족을 꾸림으로써 하나의 ‘가문’을 구현한 것이다. 이에 우리가 지니고 있는 정서를 보다 풍성하고 다양하게 표현할 수 있게 됐다.

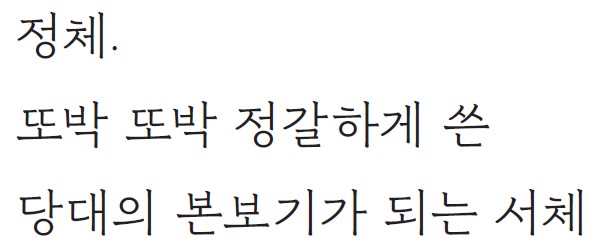

조화로운(어울리지만 다른) 자족을 만들기 위해 ‘글자 간 변별력을 높이는 뼈대 설계’와 ‘글줄의 질감을 만드는 획의 윤곽선 설계’에 중점을 두었다. 큰 크기에서는 또박또박 쓴 필력을 드러내고, 작은 크기에서는 높은 판독성을 유지함으로써 크기 변화에 취약한 디지털 활자의 아쉬운 점까지 보완했다. 그뿐만 아니라 라틴 문자나 숫자를 포함한 나머지 문자 역시 한글과의 조화를 가장 우선하여 디자인했다.

그중 정체의 시작이라고 할 수 있는 530과 630은 활자 의존도가 높은 장편 서사, 문학을 위한 한글 서체다. 새로운 시를 계속 생산하고 소비하는 정말 몇 안 되는 국가 중 하나에 속할 만큼 책을 좋아하고 문학에 대한 애착이 굉장히 강한 우리나라. 하지만 산돌은 기존 서체가 문학에 얼마나 적합한 형태를 띠고 있는지 고민했고, 이로써 너무 강한 힘에 피로감을 느껴 지치지도, 그렇다고 너무 단순해 지루해지지도 않는 우리만의 문학용 서체 530과 630이 나왔다.

이 두 자족은 한글 궁서체와 한자 해서체를 참고하여 뼈대를 세웠는데 530은 펜글씨의 획을, 630은 붓글씨의 획을 참고해 살을 붙여 만들어졌다. 철저히 한글 조판을 나침반 삼아 만들어진 정체. 이 땅에 꼭 필요한, 순도 높은 우리만의 활자를 표방하는 정체엔 우리나라의 문화적 특성이 고스란히 담겨있다.

전에 없던 본문 활자를 만드는 과정이었던 만큼 정체가 나오기까지 산돌 내부에서도 새로운 시도가 많았다고 한다. 이번 정체 프로젝트의 수장이었던 산돌연구소장 심우진이 인터뷰에서 가장 중점적으로 강조한 키워드는 다름 아닌 협업.

본격적인 정체 개발 전, 아트북 출판사 에이브럼스 북스(Abrams Books)의 아트 디렉터로 활동 중인 존 골(John Gall) 강연을 듣게 된 심 소장은 그때 아트 디렉터의 역할에 대해 정의했다. 아트 디렉터란 디자인을 뺀 나머지 것들을 모두 하는 사람으로, 디자이너들이 오롯이 디자인에 몰입할 수 있는 환경을 만들어주어야 한다고. 결과물이 좋은 반응을 얻고, 그 분야에서 전설이 되는 것도 물론 좋지만, 그것을 만드는 사람들이 과연 어떠한 환경에서 일했는지까지 살펴야 한다는 그의 기치 아래 정체 프로젝트는 어느 때보다 투명하고 즐거운 과정에서 진행됐다.

물론 워낙 큰 규모의 프로젝트였던 터라 때로는 체력적으로 또 정신적으로 힘든 순간도 있었을 테다. 하지만, 이제는 웃으며 그때를 회상하는 디자이너들의 얼굴에서 정체라는 결과물이 나오기까지 어떠한 협업 과정이 있었을지 짐작할 수 있었다.

협업 관점의 연장 선상에서 정체의 또 다른 시도 중 하나는 충분한 검수였다. 일반적인 경우엔 자수, 개발 일정 등 여러 이유로 상당 부분 개발이 진행된 이후에야 검수 과정에 들어갈 수 있다. 그러나 이번 프로젝트에서는 개발 초기 단계부터 체계적으로 검수를 진행했다. 그 이유는 명백하다. 더 나은 결과물을 만들기 위해.

앞서 이미 결정된 사항을 후에 번복하는 일을 미연에 방지하고자 여러 단계의 수정을 피하거나 미워하지 않기로 협의한 이후, 정체는 실제 1차 436자부터 6차 2391자까지 총 여섯 단계의 검수 과정을 거쳤다. 단계별로 단순히 자수만 늘리는 것이 아니라 차수별 점검 요소를 설정, 이를 확인할 수 있는 문장을 계속 만들어가며 끊임없이 업데이트하는 과정이었다.

또한 상용화 단계로 가는 마지막 단계에서의 기술적 협업도 빼놓을 수 없다. 현재 우리가 사용하는 대부분의 서체는 소프트웨어여서 기술 지원이 뒷받침되어야 한다. 사용자 개인마다 다른 플랫폼에서 다양한 프로그램으로 서체를 쓰는 만큼, 호환성이 높아야 한다. 이 부분은 산돌 내부의 기술 개발팀과의 협업을 통해 해결했다. 그야말로 정체는 협업의 산물 그 자체라 할 수 있다.