검열 저항적 콘텐츠 플랫폼, 아카샤(AKASHA)

외압과 광고가 없는 저널리즘 플랫폼

Special issue

#DIGITAL #WEBSITE #MOBILE #ADVERTISING #DIGITAL MARKETING #DIGITAL CONTENTS #DIGITAL BUSINESS #INSIGHT

탈중앙, 신뢰, p2p 블록체인 콘텐츠 플랫폼

최근 블록체인을 이용한 다양한 시도가 잇닿고 있다. 기술의 접목이 가장 활발하게 일어나고 있는 분야는 단연 ‘비트코인’을 필두로 한 ‘핀테크’지만, 블록체인이 ‘신뢰’, ‘P2P(Peer to Peer)’, ‘탈중앙화’ 등의 수식어가 붙는 기술이니만큼, 해당 가치가 발휘될 수 있는 분야 곳곳에서 기술 접목 시도가 이어지는 모양새다. 콘텐츠 플랫폼 시장도 마찬가지. 플랫폼 내외부의 압력에 의한 콘텐츠 검열 및 삭제, 플랫폼과 창작자 간 불공정한 수익 배분, ‘불펌’과 같은 창작자 동의 없는 콘텐츠 배포 등, 그간 앓고 있던 문제의 해결책 중 하나로 블록체인을 택해 ‘블록체인 콘텐츠 플랫폼’ 체제를 시험해 보고 있다.

검열 저항적 콘텐츠 플랫폼

일반에 알려진 블록체인의 가장 큰 특징은 ‘탈중앙’이다. 데이터 생산자 모두가 데이터를 함께 보관해 신뢰성을 담보한다는 아이디어는 데이터의 무결성을 증명할 ‘제3기관’의 필요를 제거했다. 이에 따라, 데이터를 보관하는 역할을 수행하면서 데이터 생산자에 일정 권리를 양도받은 ‘관리자’ 층의 권횡을 막을 방법으로 그들의 역할 자체를 없앤다는 새로운 선택지가 발생했다. 이 선택지에 ‘바른 이야기’, ‘필요한 이야기’를 전하고자 하는 이들이 반응하고 있다.

필요한 이야기를 할 조건

사회에 필요한 이야기가 배포되는 창구 중 단연 대표적인 것은 ‘언론’이다. 신문이든 방송이든 잡지든 상황을 언어로 정돈해 일반에 전달하는 역할을 맡은 이들 매체의 역할은 여전히 건강한 사회 지탱에 있어 중요하다. 필요한 뉴스를 제작하고 배포하기 위해서는 독자 혹은 시청자인 시민에 ‘신뢰’를 얻는 과정이 필요한데, 이를 하는 것은 여태껏 ‘언론사’로 상정돼 왔다. 그러나 언론사가 신뢰를 가지고 시민에 뉴스를 배포하는 유일한 창구로 기능하던 시대는 지나갔다.

오늘날 우리는 다양한 경로로 뉴스를 접한다. 디지털이 전개되면서, 뉴스 소비자는 단순히 신문과 방송에서 언론사 웹사이트로 정보 취득 창구를 옮긴 것이 아니라, 여러 언론사의 뉴스가 뒤섞여 노출되는 포털이나 SNS 등 일종의 디지털 정보 플랫폼을 주 소비 매체 삼아 정보 취득 방식 자체를 바꿨다. 플랫폼은 저마다의 기준으로 뉴스를 배열하고 노출한다. 어떤 기사는 노출되지 않고, 어떤 기사는 아예 언론사 수준에서 노출 자격을 박탈당한다.

뉴스 오픈마켓 ‘시빌(Civil)’은 그렇다면, 아예 신뢰성을 언론사에서 담보해야 한다는 틀에서 벗어나면 되지 않겠냐고 묻는다.

저널리즘 플랫폼 시빌

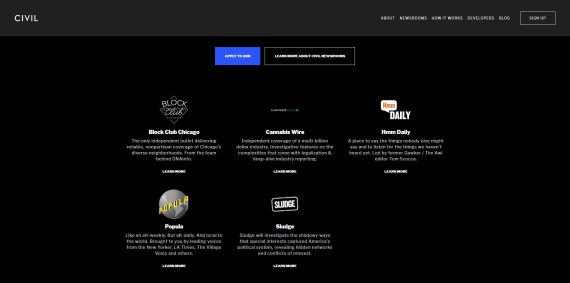

시빌의 가장 큰 특징은 뉴스를 제작하고 배포하면서도 언론사는 아니라는 점이다. 여러 개의 뉴스룸이 느슨하게 연결된 형태를 한 조직은 각자의 논조로 각자 뉴스를 제작한다. 이들의 기사와 수익 모델은 시빌의 헌장을 해치지 않는 선에서 자율적이다. 헌장은 논의와 투표를 통해 결정된다.

기사의 신뢰성은 독립적인 개개 뉴스룸에 참여하는 이들이 만든다. 또 하나. 외압과 광고가 없는 플랫폼이라는 점이 신뢰를 배가한다.

어떤 것이 독자에 필요한 이야기인가

시빌은 블록체인을 외압과 광고에서 자유로운 매체를 만드는 데 이용했다. 기사는 블록체인 네트워크 안에 데이터로 등록되고, 기사에 대한 삭제나 수정이 이루어지면 수정 사실과 그 내용이 다시 네트워크 안에 기록된다. 외압으로 인해 기사가 삭제되거나 수정되면 그 사실이 남기 때문에 검열에 저항 가능한 구조다.

언론의 전통적인 문제인, 광고주나 후원사에 대한 비판 부재도 ‘광고 없는 플랫폼’으로 해소하고자 했다. 블록체인의 또 하나의 특징인 개인 대 개인의 만남을 통해서다.

시빌의 독자는 개개 기사에 값을 지불한다. 혹은 하나의 뉴스룸을 구독하고 구독료를 낼 수도 있다. 개개 뉴스룸이 저마다 자율적으로 수익 모델을 정하기 때문에 구체적인 방식은 조금씩 다를 수 있지만, 중요한 것은 플랫폼을 유지하는 일, 즉 수익 모델에 가장 지대하게 참여하는 것이 독자라는 점이다.

기사에 대해 돈을 지불하는 사람은 사측도 아니고 광고주도 아니고 다만 독자다. 이 경우, 뉴스 제작자가 신경 써야 할 것은 ‘어떤 것이 독자에 필요한 이야기인가’라는 가장 언론 본질에 가까운 고민이다.

뉴스 오픈마켓 시빌에 참여하는 참여자들은 다섯 종류로, 언론계 전문가로 구성된 ‘저널리즘 자문위원회’, 헌장에 따라 뉴스룸을 관리하는 ‘관리자’, 기사를 생산하는 ‘뉴스 제작자’, 기사의 사실 여부를 확인하는 ‘팩트 체커’, 독자인 ‘시티즌’이 그들이다. 현재 시빌은 Block Club Chicago, Cannabis Wire, Hmm Daily, Popular, Sludge 다섯 개의 뉴스룸으로 구성돼 올해 본격 출범을 목표로 준비 중이다.

필요한 이야기를 할 창구

시민이 이야기를 접하는 창구가 포털이나 SNS 등의 플랫폼으로 확대되면서 신뢰를 가지는 콘텐츠 역시 뉴스만은 아니게 됐다. ‘당사자’가 직접 현장의 목소리를, 이를 정돈할 매체를 거치지 않고 배포할 수 있는 환경이 마련되면서, 사람들은 당사자가 전하는 현장 역시 신뢰의 대상으로 삼고 있다.

그러나 뉴스가 그랬듯 플랫폼에 게시된 이야기 역시 곧 검열 대상이 됐다. 개인 발화자는 함께 뉴스를 지켜낼 조직이 있는 언론사 등과 달리 자신의 이야기를 지키고 확산할 세력을 이루는 것이 극히 어려워 외압에 더욱 쉽게 노출됐고, 몇몇 국가에서는 국가 수준에서 플랫폼에의 접속을 차단하기도 했다. 이처럼 필요한 정보를 듣고 말할 기회를 박탈당한 이들은 자신의 이야기를 확산하기에 더욱 어려워지는 악순환 속에 처하게 된다.

이를 막고자 등장한 SNS가 ‘아카샤(AKASHA)’다.

SNS 아카샤

아카샤에 대한 설명에서 가장 눈에 띄는 지점은 아카샤가 ‘언론인, 작가, 내부고발자, 소수집단, 검열국가 국민의 창구’로 기획됐다는 부분이다. 이를 위해 이들이 내세우는 플랫폼의 기치는 ‘외압의 불가침’과 ‘서비스의 지속성’이다.

아카샤가 블록체인을 도입한 부분은 상기한 시빌과 같이 ‘데이터의 영속적 보관’이다. 검열이나 삭제가 일어나더라도 그 사실까지가 네트워크에 남기 때문에, 검열에 저항할 수 있다는 것이다.

웹사이트에 대한 접속 자체를 막는 방식의 통제는 IPFS(Inter-Planetary File System)를 통해 저지하고자 했다. IPFS는 웹사이트 서버를 중앙에 하나 두는 것이 아니라, 사용자들의 PC에 조각조각 나누어 두는 서버 운영 방식이다. 이를 이용하면, 서버가 각각의 컴퓨터에 분산돼 있기 때문에 서버에 대해 공격을 하기가 매우 어려워지고, 플랫폼은 그만큼 공격에 있어 안전해진다.

현재 베타 버전의 디앱(D-App)을 공개해 테스트를 진행 중인데, 접근성이 높아야 하는 서비스인만큼, 다른 블록체인 SNS보다 직관적으로 사용할 수 있도록 했다는 평이다.

다른 시도

검열에 저항하기 위해 블록체인을 도입한 콘텐츠 플랫폼은 블록체인 자체가 이제 시작 단계의 기술이니만큼 걸음마 단계다. 상기한 플랫폼은 모두 아직 공식 출시되지 않았고, 그들의 의도대로 플랫폼이 흘러갈지는 미지수다. 아카샤의 경우, IPFS가 감당할 수 있는 데이터의 양에 한계를 가져 수많은 데이터가 한꺼번에 기록돼야 하는 SNS와 과연 어우러질 수 있을까 하는 우려가 있다.

그러나 이들이 보여주는 문제의식과 그것을 해결하려 도입한 매우 새로운 방식은 꼭 블록체인이 아니더라도, 같은 문제를 해결할 또 다른 방식의 시도에 불을 댕길 것이 분명하다. 그런 의미에서 이 같은 시도들이 불러올 다음 단계는 기대해 봄 직하다.